第55回学校茶道指導者研修会・第45回学校茶道担当者講習会 合同研修会

研修テーマ「今に適したお稽古の充実を」

令和7年7月19日(土)、20日(日)の2日間、宗家、京都東急ホテルを会場に開催。淡交会各学校茶道連絡協議会の会員126名、全国の裏千家茶道採用校の教職員5名の計131名が受講しました。

学校茶道合同研修会は茶道指導者と学校関係者の相互理解を促進するとともに、学校教育における茶道の役割や可能性を考える機会として毎年開催しています。

7月19日(土)

<開講式>

開講式で千 宗室家元は「誰もが感謝する心を持っているはずですが、人間関係が希薄な今の世の中、ことばに表すことが時代遅れのように感じる子どもたちもいるかと思います。点前を覚えることも大切ですが、まずは『ありがとう』と言える気持ちを育ててあげてください」と話されました。

<講義Ⅱ>奈雲太郎氏(文化庁参事官(芸術文化担当)付 学校芸術教育室 参事官補佐)

伝統文化教育の在り方と国の方針についてわかりやすく解説いただきました。

<分科会Ⅰ>

受講者は学校種ごとに7グループに分かれ、アドバイザーの進行のもと、テーマに沿って意見交換や情報共有を行ないました。

アドバイザー

◆大学・各種専門学校 伊﨑宗一氏

(関西福祉大学教育学部大学院研究科客員教授、淡交会神戸第二支部)

◆高等学校A 吉田宗石氏

(前プール学院理事長兼中学校・高等学校校長、淡交会東京第六西支部副支部長)

◆高等学校B 名取宗康氏

(元千葉県立成東高等学校校長、淡交会参事補、千葉県支部副幹事長)

◆中学校 永野宗隆氏

(高知市教育委員会教育長、前高知学園中学高等学校学校長、淡交会高知支部)

◆小学校A 波佐間宗清氏

(元下関市教育委員会教育長、淡交会参事、西中国地区地区委員長、下関支部副支部長)

◆小学校B 梶川宗尚氏(淡交会川崎支部監事)

◆幼稚園・保育所(園)・こども園 辻 宗治氏

(淡交会参事補、岐阜支部監事)

<呈茶・点前の指導方法の解説>

平成茶室「聴風の間」にて業躰部により一碗が呈され、涼やかなひと時を楽しみました。また、裏千家学園では鮒子田宗恵業躰が「点前の指導方法の解説」として子どもたちに指導する際のポイントを解説。受講者からは日々の稽古での注意事項や疑問点などについて活発な質問がありました。

<懇親夕食会>

午後5時30分から懇親夕食会を開催。長谷川義翁淡交会常任理事・総本部事務局長兼組織部部長の挨拶に続いて、アドバイザーの吉田宗石氏の発声で乾杯。学校種ごとにテーブルを囲み和やかに懇親が深められ、アドバイザーの波佐間宗清氏の中締めの挨拶で締めくくられました。

7月20日(日)

<分科会Ⅱ>

初日に続いて学校種ごとに分科会を開催。前日の内容を踏まえ、より踏み込んだ情報交換の場となりました。

<全体会>

アドバイザーの永野宗隆氏の進行により、分科会の内容を各グループの代表7名が発表。最後にアドバイザーの名取宗康氏による総括がありました。

<閉講式>

野口耕一淡交会専務理事・今日庵事務局長より、学校茶道指導者研修会の受講者を代表して松坂宗美氏(札幌第一支部監事)、また、学校茶道担当者講習会の受講者を代表して戸澤宗由氏(兵庫県立御影高等学校)にそれぞれ修了証が授与されました。

続いて、主催者を代表して野口専務理事より挨拶があり、その後、津澤宗美氏(淡交会参事補、富山支部参与・支部監事)が受講者を代表して謝辞を述べ、2日間に亘る研修会が終了しました。

事前配信

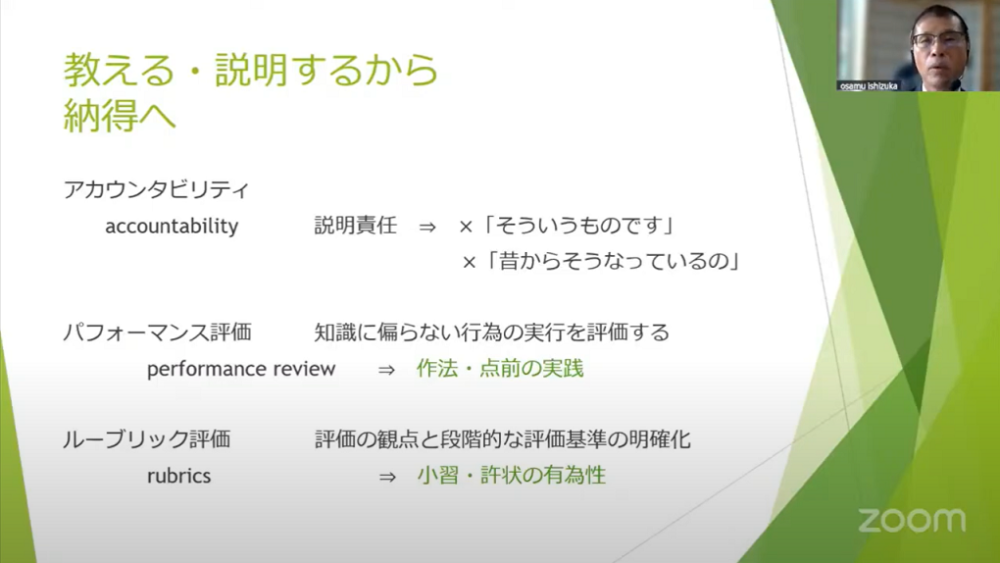

<講義Ⅰ>石塚 修氏(筑波大学人文社会系教授、東京第八南支部顧問)

「茶道で学ぶことばの世界」と題し、現代の多様性を尊重した学校教育に適したことばの扱いと、コミュニケーション方法の重要性について講義。

受講者の声(アンケートより)

- 指導者と担当者との連携をいかに図っていくのか、学校茶道がこれからも持続可能となるような体制づくりについて考えさせていただきました。自身の抱えている課題に対するヒントをいただくことができる、このような情報交換の場は大切だと思いました。

- 各地で頑張っておられる先生方と一緒に過ごす事ができ、励まされて元気になりました。悩みや思いを共有できたのは、貴重な体験でした。

- 初めて会う方々ですが、同じ学校茶道を担う仲間としての一体感が生まれ、困ったときには連絡をとりあえる仲間もできて参加してよかったです。

- 各学校で環境の差がかなりあることを痛感いたしました。茶道を通して何を伝えたいかを自分に問いかけ、考える貴重なきっかけになりました。研修会終了後もずっと考えております。