仏教儀礼と茶

―仙薬からはじまった―

ダウンロード 表面・裏面

平安時代、茶は大陸に渡った僧侶によって日本へともたらされました。広く茶が栽培され、流通するようになるのは中世以降になってからですが、宮中や寺院の中では、それ以前から年中行事や仏教儀礼の場で茶は用いられてきました。宮中では大般若経を転読する僧侶たちに茶がふるまわれ、比叡山では天台宗の高祖である天台大師智顗に茶が供えられました。また、茶は不思議な効能を持つ「仙薬」として星や羅漢たちに捧げられました。

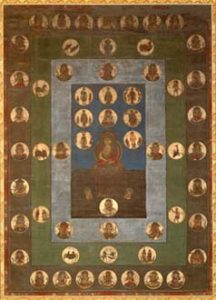

この展覧会では一般に飲料として広く人々に親しまれる以前の、仏教と深く結びついた茶の文化を、儀礼にまつわる美術を通して紹介します。儀礼に用いられた北斗曼荼羅図や羅漢図、天台大師像などの仏教絵画、供養具、文献史料の数々によって、知られざる茶の世界をご覧いただきます。この機会にご高覧ください。

※本展覧会では図録を刊行しています。

| 会期 | 平成29年10月3日(火)ー 12月3日(日) 前期:10月3日(火)― 10月29日(日) 後期:11月3日(金・祝)― 12月3日(日) |

|

| 開館時間 | 午前 9 時 30 分 ~ 午後 4 時 30 分(入館は午後 4 時まで) | |

| 休館日 | 月曜日(ただし10月9日は開館)、10月10日(火)、 展示替期間:10月30日(月)― 11月2日(木) |

|

| 入館料 | 一般1000円、大学生600円、中高生350円、 小学生以下ならびにメンバーシップ校の方は無料、20名以上団体割引 |

|

| 呈茶 | 入館者には呈茶があり、抹茶と和菓子をお召し上がりいただいています。 (午前10時~午後4時、無料) |

主な展示作品 ※作品リストはこちら

重要文化財 五百羅漢図 左:喫茶(後期) 右:羅漢供(前期) 大徳寺蔵(画像提供:奈良国立博物館 撮影:森村欣司) |

建盞・菊牡丹文堆朱天目台 建盞・菊牡丹文堆朱天目台(通期) |

青磁袴腰香炉 京都国立博物館蔵 青磁袴腰香炉 京都国立博物館蔵(通期) |

重要文化財 天台大師像 西教寺蔵 重要文化財 天台大師像 西教寺蔵(前期) |

北斗曼荼羅図 醍醐寺蔵(前期) 北斗曼荼羅図 醍醐寺蔵(前期) |

重要文化財 参天台五臺山記 東福寺蔵 重要文化財 参天台五臺山記 東福寺蔵(後期) |

菊牡丹文彩色華鬘 菊牡丹文彩色華鬘奈良国立博物館蔵(通期) (画像提供:奈良国立博物館 撮影:森村欣司) |

【担当学芸員によるギャラリートークのご案内】

①11月10日(金) 14時~15時

②11月17日(金) 14時~15時

③12月1日(金) 14時~15時

※参加ご希望の方は、茶道資料館1階ロビーにお集まりください。

【講演会のご案内】

・ 「仏教儀礼の美術と茶」 講師:米沢玲(当館学芸員)

10月21日(土) 14時~15時30分

・ 「仙薬と延命 ~知られざる茶の世界」 講師:筒井紘一(当館副館長)

11月22日(水) 14時~15時30分

会場:裏千家センター1階ホール(茶道資料館1階)

※いずれも事前申し込み不要。当日12時から受付にて整理券を配付します

(お一人につき1枚)。

各定員100名。要入館料。

茶道資料館と表千家北山会館との連携について

裏千家茶道資料館と表千家北山会館は特別提携を結んでおり、両館で開催される展覧会について、裏千家淡交会会員と表千家同門会会員は、会員証の提示により、相互に入館料の優待割引を受けることができます。

年間を通じ、茶道資料館の通常展・特別展と、表千家北山会館の常設展・特別展において相互に入館料の優待割引を受けられます。

※会員証の提示のない場合は、優待割引を受けられませんのでご注意ください。

表千家北山会館のホームページはこちらからご覧になれます。