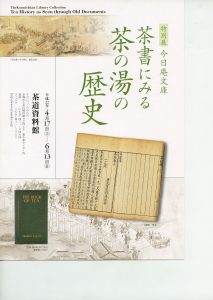

今日庵文庫 茶書にみる茶の湯の歴史

紀元前から中国大陸で飲まれ、あるいは食べ物として親しまれてきた植物は、唐の時代になって「茶」という漢字を与えられました。

そして人類最初の茶についての書物『茶経』が唐の陸羽によって著されます。この茶は奈良時代の末には日本でも飲まれ始めていたようですが、その後平安時代をすぎ、鎌倉時代になると更に広まっていきます。やがて南北朝時代には「茶会」が出現し、室町時代後期になって「茶の湯」が成立しました。

この「茶の湯」は千利休によって「わび茶」となり、江戸時代には武家・公家・町家を問わず、多様な展開を見せていきます。本展では今日庵文庫所蔵の茶書より、その過程を紹介させていただきます。

| 会記 | 平成22年4月17日(土)~6月13日(日) |

|

| 開館時間 | 午前 9 時 30 分~午後 4 時 30 分(入館は午後 4 時まで) |

|

| 休館日 | 月曜日(但し5月3日は開館) | |

| 入館料 | 一般:500円、大学生:400円、高中生:300円 茶道資料館友の会特別会員 無料、茶道資料館友の会正会員 250円 小学生以下・メンバーシップ校は無料 (20名以上団体割引あり) |

|

| 呈茶 | 展示期間中、入館者には呈茶があり、展示を鑑賞した後には抹茶を一服楽しむことができます。(10時~16時。団体の場合は要電話予約) |

[主な作品]

『茶経』 唐 陸羽

『茶具図賛』 南宋 審安老人

『喫茶往来』 玄恵法師

『山上宗二記』 山上宗二

『長闇堂記』 久保利世(『茶道古典全集』所載底本)

『THE BOOK OF TEA』 岡倉天心など約90点を出品。

*期間中陳列替いたします。

[ 今 日 庵 文 庫(こんにちあんぶんこ)について ]

今日庵文庫は、昭和44年、鵬雲斎大宗匠により歴代家元の収集になる茶道関係文献を基に、研究・保存機関として設置。

昭和49年には学術研究誌「茶道文化研究」を創刊(現在第四輯迄刊行)。書庫には茶道関係の図書や雑誌約5万5千冊を収蔵。

また、開架閲覧室には茶道図書、参考図書、雑誌のほか、ビデオシステムを備え、貴重図書を除き、館内でのみ自由に閲覧できるようになっています。

開館時間:平日10~16時、土曜10~15時

休 館 日:日・祝、第2・4土曜、年末年始

入 館 料:無料 貸出不可

〒602-0073 京都市上京区堀川通寺之内上る寺之内竪町682番地 裏千家センター2F

Tel075-431-3111(代)

特別展期間中の催事

〔茶道資料館コンサート 〕

♪ハープとサックスの調べ♪

~五月の風にのせて~

5月28日(金)開場18時・開演18時半~(約40分)

出演:ハープ奏者 内田奈織氏・(協演)サックス奏者 西本 淳氏

(入館料のみ。要事前電話予約。先着100名)

[ 茶道体験コーナー ]

~京都にてお茶と出会う楽しみ~

*展示期間中、入館者には呈茶があり、展示を鑑賞した後には抹茶を一服楽しむことができます。(10時~16時。団体の場合は要電話予約)

*展示期間中のみ初心者の方を対象とした茶道体験コーナーを設けています。講師によるやさしい指導のもと、自分で抹茶を点てることができます。

(10時、11時、13時、14時、15時から1回約1時間20名まで。1週間前迄に要電話予約 要入館料)