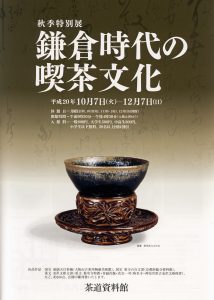

鎌倉時代の喫茶文化

日本における喫茶の受容は、奈良時代に始まったとされます。中国より遣唐使などを通じてもたらされた茶は、当時はその薬効をもとめて人々に受け入れられました。

平安時代には、貴族や僧侶らによって飲茶されるとともに、贈りものとして用いられるようになりましたが、やはりその薬効をもとめてのものでありました。

平安時代末から鎌倉時代初めになると、公的ではないものの遣唐使廃止後にも続いていた交易が、公的な日宋貿易が盛んになるとともにより活発に行われるようになります。

『喫茶養生記』を記した栄西もその一人であります。喫茶については、栄西のみならず入宋した僧侶たちによって中国の抹茶法が取り入れられるようになり、禅宗寺院の中で茶礼として新たな拡がりをみせるようになります。

また、中国との交易によって唐物がもたらされ、僧侶や権力層である武士などに限られるものの、それを賞玩しながら喫茶を楽しむ形が見え始めてきます。

鎌倉時代後半になると、喫茶を受容する階層も拡がって宗教者による庶民への施茶や一服一銭などの形態もみられるとともに、闘茶や饗宴の場など楽しむ場での喫茶がなされるようになります。

以上の状況から、鎌倉時代の文化を喫茶の側面から見ていくとともに、唐物文化の受容や飲茶が多様化されていく様子を展示していきたいと考えておリます。

| 会記 | 平成 20年10月7日 (火)~12月7日(日) | |

| 開館時間 | 午前 9 時 30 分~午後 4 時 30 分(入館は午後 4 時まで) ※第19回茶道資料館コンサートの日(10月24日(金))のみ展示室の開館時間を午後6時20分まで延長し、コンサート終演後も約30分開館いたします。 |

|

| 休館日 | 月曜日(但し10月13日、11月3日・24日、12月1日は開館) | |

| 入館料 | 一般800円、大学生500円、中高生300円、小学生以下無料 20名以上団体割引 |

出品作品

国宝 油滴天目(大阪市立東洋陶磁美術館)

国宝 東寺百合文書(京都府総合資料館)

重文 金沢文庫文書・称名寺聖教(称名寺・神奈川県立金沢文庫保管)

重文 明恵上人夢記(陽明文庫)

重文 祇園社家記録(八坂神社)

重文 湯瓶(大阪市立美術館)

重文 朱漆塗輪花盆(西大寺)ほか重文11件。

青磁花瓶・花台一対(称名寺・神奈川県立金沢文庫保管)

青磁酒会壺・青磁尊式瓶(出光美術館)

青磁鳳凰耳花生(大阪市立東洋陶磁美術館)

青磁袴腰香炉(遊行寺)

青磁蓮弁文碗・褐釉擂座壷(愛知県陶磁資料館)

堆黒蛟龍合子(林原美術館)

布薩形水瓶(和泉市久保惣記念美術館)

明庵栄西像(両足院)

品茶図(大阪市立美術館)

関東往還記(前田育徳会)

堆黒花鳥文長方盆(個人蔵)

白衣観音図(個人蔵)

明恵上人消息(個人蔵)

喫茶養生記断簡(個人蔵)

闘茶表(個人蔵)など、約100点を出品予定。