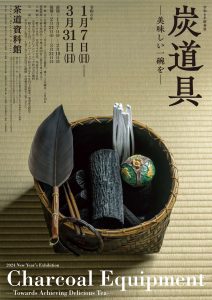

炭道具

―美味しい一碗を―

ダウンロード

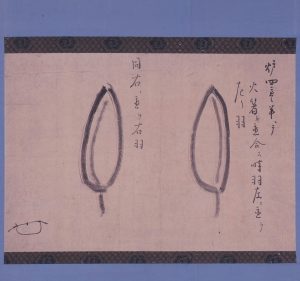

風炉や炉に炭をつぎ、火相ひあいと湯相ゆあいを整える炭手前。それに必要な道具一式を「炭道具」といいます。炭道具には炭斗すみとり、羽箒はぼうき、鐶かん、火箸、香合、釜敷、灰器、灰匙さじなどがあり、風炉と炉の違いや茶事の趣向などに応じて、茶人はさまざまに取り合わせを愉しんできました。利休七則には「炭は湯の沸くように」とあるように、その教えは客をもてなす心得の一つとして、今もなお大切に受け継がれています。

本来、釜に湯を沸かすための一連の行為は裏方の準備作業であり、客が拝見するものではありませんでした。しかし、亭主が茶室に炭道具を持ち出し、客前で炭をつぐようになったことで、それまで人目に触れることがなかった炭道具にも注目が集まるようになります。そして、茶の湯の発展とともに意匠を凝らした様々な炭道具が見出されました。

本展では、風炉と炉の炭道具の違いや季節の取り合わせ、裏千家歴代宗匠の好み物などを中心に紹介します。あわせて、茶の湯と炭の歴史にも触れながら、関連する茶道具や茶の湯のための特別な炭「道具炭」に関する資料もご覧いただきます。この機会に、炭道具の奥深い世界をご堪能ください。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|