近代の博覧会と茶の湯

併設展 : 印籠 -Inrō – の世界

ダウンロード

19世紀後半、万国博覧会は各国がそれぞれ独自の思想や最新技術を示し、国家の威信をかけて臨む祭典でした。明治維新を契機として近代国家への道を歩みはじめた日本は、各国で開催される万国博覧会で欧米諸国の先進技術を学び取る一方、茶の湯を日本固有の文化のひとつとして世界にアピールしました。

また日本国内では、裏千家十一代家元玄々斎精中(1810-1877)の創案に基づき、高弟前田瑞雪(1833-1914)が、明治5年(1872)に開催された第1回京都博覧会において訪日外国人のために卓と椅子を用いた新しい茶の点前「立礼」を披露するなど、西洋化する生活様式に対応した形式が考案されます。

本展では、国内外で開催された博覧会へ出品された千家十職の作品や、立礼の成立を示す史料、京都の伝統工芸に取り入れられた新しい技術や図案をめぐる作品などを展示し、日本を取り巻く情勢が大きく変容した時代の茶の湯について紹介します。

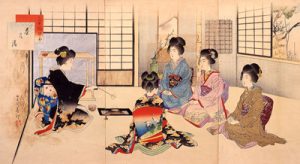

また、同時期、女性が茶の湯をたしなむ光景が、新しい風俗として受け入れられていく様子を、茶の湯を描いた錦絵を通してご覧いただきます。

| 会期 | 令和2年1月7日(火)~ 3月29日(日) 前期:1月 7日(火) ~ 2月 2日(日) 後期:2月28日(金)~ 3月29日(日) ※前期と後期で一部作品の展示替えを行います |

|

| 開館時間 | 午前 9 時 30 分 ~ 午後 4 時 30 分(入館は午後 4 時まで) | |

| 休館日 | 月曜日(ただし1月13日は開館)、1月14日(火)、 2月3日~2月27日(展示替え期間) |

|

| 入館料 | 一般700円、大学生400円、中高生300円 小学生以下ならびにメンバーシップ校の方は無料 |

|

| 呈茶 | 午前10時~午後4時まで |

主な展示作品 ※「近代の博覧会と茶の湯 出陳目録」はこちら

三彩獅子香炉 田中宗慶作 三彩獅子香炉 田中宗慶作梅澤記念館蔵 |

シカゴ・コロンブス世界博覧会(1893年)出品 シカゴ・コロンブス世界博覧会(1893年)出品交趾釉花墻図水指(抹茶器一式のうち) 永楽得全作 東京国立博物館蔵 Image: TNM Image Archives |

シカゴ・コロンブス世界博覧会(1893年)出品 シカゴ・コロンブス世界博覧会(1893年)出品色絵金襴手梅図茶碗(抹茶器一式のうち)(前期) 永楽得全作 東京国立博物館蔵 Image: TNM Image Archives |

立礼之図記 玄々斎筆 立礼之図記 玄々斎筆今日庵蔵 |

菊文様皿(AN.5461)(後期) 菊文様皿(AN.5461)(後期)四代清水六兵衛作(図案 浅井忠) 京都工芸繊維大学美術工芸資料館蔵 |

架鷹図(八幅のうち) 架鷹図(八幅のうち)正伝永源院蔵 |

朝顔蒔絵手箱(AN.1617)(前期) 朝顔蒔絵手箱(AN.1617)(前期)杉林古香作(図案 浅井忠) 京都工芸繊維大学美術工芸資料館蔵 |

朱塗菓子皿(AN.3442) 朱塗菓子皿(AN.3442)杉林古香作(図案 浅井忠) 京都工芸繊維大学美術工芸資料館蔵 |

当世風俗通 茶の湯 宮川春汀画(前期) 当世風俗通 茶の湯 宮川春汀画(前期) |

女礼式之内 抹茶ノ部 安達吟光画(後期) 女礼式之内 抹茶ノ部 安達吟光画(後期) |

【併設展】

<印籠-Inrō -の世界>

印籠とは元来印判朱肉を納める手箱形の容器のことで、次第に用途が薬入れに変化し、腰から吊り下げて携帯できる形状になりました。江戸時代後期、精巧な装飾が施されるようになった印籠は高価な装身具として大名や有力商人の間で流行しました。明治時代に入ると欧米のコレクターに珍重され、訪日外国人の手土産や博覧会を介して数多くの印籠が海外にわたりました。

併設展では、海外からの里帰り品を含む印籠と根付、および印籠箪笥を展示します。

※併設展「印籠-Inrō-の世界 出陳目録」はこちら 前期 / 後期

回り灯籠図蒔絵印籠(前期) 回り灯籠図蒔絵印籠(前期)梶川作 |

松原蒔絵印籠(前期) 松原蒔絵印籠(前期)可交齋作 |

南蛮人象嵌蒔絵印籠(後期) 南蛮人象嵌蒔絵印籠(後期)梶川作 |

諫鼓鶏蒔絵印籠(後期) 諫鼓鶏蒔絵印籠(後期)古満巨柳作 |