又玄斎一燈とその時代

ダウンロード

令和2年は裏千家八代家元・又玄斎一燈(表千家六代家元・覚々斎の三男〔1719~71〕)の250回忌の年でした。本展では、これを記念して、現今の家元制度の礎が築かれた18世紀半ばに焦点を当て、兄如心斎じょしんさい(表千家七代家元)と共に千家茶道を支えた一燈の功績を紹介します。また、高弟達の活躍や、新たに制定された茶法・七事式などを機軸に、関連する茶道具を展示します。※昨春開催予定の展覧会を改めて開催します。

18世紀半ばは、茶の湯が一般の町人層にまで大きな広がりを見せて茶道人口が増大し、千家においても多くの門弟を抱えるようになった時代でした。利休以来の伝統を守りつつ、新たな時代にいかに対応していくか、千家茶道の在り方について、その方向性が求められる中、如心斎がその骨格を示し、一燈が次世代へと繋げる役割を果たしました。令和という新時代の入り口に立ち、一燈とその時代を振り返る展観といたします。

主な展示作品 ※作品リストはこちら

展示期間 ※1:4月17日(火)~5月23日(木) ※2:5月27日(火)~7月5日(木)

赤茶碗 銘 三郎 赤茶碗 銘 三郎表千家六代覚々斎作 |

黒茶碗 銘 鉄牛 黒茶碗 銘 鉄牛一燈作 野崎家塩業歴史館蔵 |

老松茶器 一燈好 老松茶器 一燈好茶道資料館蔵 ※1 |

老松割蓋茶器 覚々斎好 老松割蓋茶器 覚々斎好表千家不審庵蔵 ※1 |

竹一重切花入 銘 霊鷲山 竹一重切花入 銘 霊鷲山一燈作 茶道資料館蔵 ※1 |

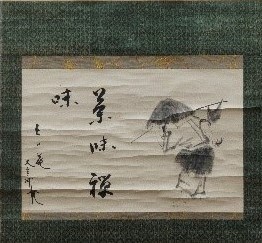

蜆子和尚画賛「茶味禅味」 蜆子和尚画賛「茶味禅味」一燈筆 ※1 |

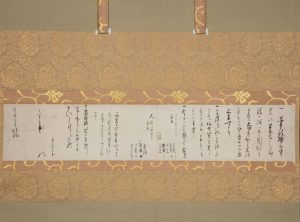

消息 十一月廿三日付 冬木小平治宛 消息 十一月廿三日付 冬木小平治宛一燈筆(部分) ※2 |