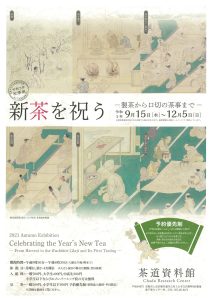

新茶を祝う

-製茶から口切の茶事まで-

ダウンロード

茶道の世界では秋に新茶を味わう季節を迎えます。

立夏の頃に摘み取られた茶葉は、蒸し、乾燥などの工程を経て、茶壺に大切に保管され、秋になってようやく味わうことができます。ひと夏を越すことで新茶特有の青さが消え、まろやかな味になると言われます。茶壺の口を切ってその茶葉を臼で挽き、客に供する「口切の茶事」は茶人にとって正月とよばれるほど重要視されています。

宇治が茶の産地として名が知られるにつれて、江戸時代のはじめ頃から茶摘みの風景が宇治の名所として絵画化されるようになります。茶摘みだけでなく製茶の工程までも描いた「製茶図」も制作されるようになりました。

本展では、製茶の様子を描いた「製茶図」を通じて、茶が私たちの口に入るまでの工程を分かりやすく解説するとともに、「製茶図」が生まれた背景にも迫ります。また、今日庵文庫が所蔵する茶書を用いて、茶を美味しく保管するために「茶壺」がいかに珍重されていたのかなど、口切の茶事にまつわる記事もご紹介します。

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、入館と呈茶はHP・電話での予約を優先します。

古代製茶之図(部分) 明治5年 宇治・上林記念館蔵 古代製茶之図(部分) 明治5年 宇治・上林記念館蔵 |

茶の木人形 上林清泉作 江戸時代 茶の木人形 上林清泉作 江戸時代 |

宇治茶つみ図巻 海北友泉筆 江戸時代 今日庵蔵 宇治茶つみ図巻 海北友泉筆 江戸時代 今日庵蔵 |

宇治町から大正天皇に献上された茶壷の一式 宇治市歴史資料館蔵 宇治町から大正天皇に献上された茶壷の一式 宇治市歴史資料館蔵 |

茶づくり図屏風 六曲一双 小谷城郷土館 茶づくり図屏風 六曲一双 小谷城郷土館 |

日 時 : 11月15日(月)13時30分~(約2時間)

費 用 : 2,000円(クレジットカード決済)

人 数 : 先着100名

申し込み開始日 : 10月20日(水)正午12時

プログラム : 当館学芸員による製茶図解説(20分)

・当館顧問 筒井紘一「知っておきたい口切の歴史」(1時間)

・質疑応答(15分)

・司会進行 当館副館長 伊住禮次朗

※受講にはインターネット回線とビデオ会議用アプリケーションZoomのダウンロードが必要です。