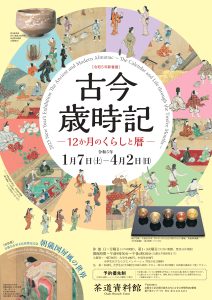

古今歳時記

‐ 12 か月のくらしと暦‐

併設展:京都市有形文化財指定記念 朝儀図屏風の世界

ダウンロード

私たちのくらしは、さまざまな年中行事に彩られています。

明治時代のはじめに太陽暦が採用されるにあたり、江戸時代から催されてきた年中行事は、季節を優先させてひと月遅れで行うもの、日付を優先させて、これまでどおりの日付で行うものにわかれました。

たとえば、祇園祭は現在7月に行われますが、江戸時代に描かれた絵巻には、6月の行事として取り上げられています。7月に行われるようになったのは明治時代からです。

一方で、ひな祭りとして知られる上巳の節句は、日付との結びつきが強いため、江戸時代と同じく3月3日に行うことが多いようです。桃の節句と呼ばれる別名は、本来は桃の花の咲く時期に行われたことによるものですが、新暦で行うと時期が早まり、桃の花の咲かないひな祭りとなっています。 本展では 正月、節分、葵祭、祇園祭など、茶事や茶会でテーマとなりやすい年中行事を取り上げ、関連する茶道具や絵画等を展示します。あわせて旧暦で行われた時期を解説し、行事の成り立ちや季節感の違いなどを紹介します。古今の歳時記のちがいをお楽しみください。

主な展示作品 ※作品リストはこちら

|

|

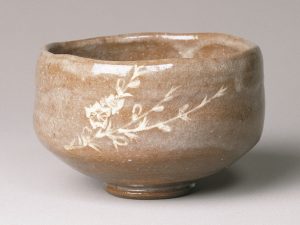

桃花絵茶碗 9代大樋長左衛門作 茶道資料館蔵 桃花絵茶碗 9代大樋長左衛門作 茶道資料館蔵(通期展示) |

香合「五節」 江里佐代子作 香合「五節」 江里佐代子作右より「人日」「上巳」「端午」「七夕」「重陽」 茶道資料館蔵 撮影:木村尚達 (展示期間:1/7~2/5) |

色絵金彩利休梅ツボツボ波文茶碗 三千家好 永樂即全作 茶道資料館蔵 (通期展示) |

十二月棗 林鐘 裏千家13代円能斎好 大橋荘兵衛作 茶道資料館蔵 (展示期間:3/8~4/2) |

|

|

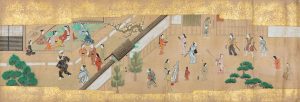

洛中洛外図屏風 八曲一双のうち右隻 洛中洛外図屏風 八曲一双のうち右隻茶道資料館蔵 (展示期間:1/7~2/19) |

■併設展:京都市有形文化財指定記念 朝儀図屏風の世界

京都市指定文化財 朝儀図屏風 京都市指定文化財 朝儀図屏風土佐光起筆 六曲一双のうち左隻「朔旦冬至」 (展示期間:2/22~4/2) |

京都市指定文化財 朝儀図屏風 京都市指定文化財 朝儀図屏風土佐光起筆 六曲一双のうち右隻「小朝拝」 (展示期間:1/7~2/19) |

令和3年春、土佐光起筆「朝儀図屏風」(茶道資料館管理)が京都市有形文化財に指定されました。これを記念し、指定後はじめて公開します。

元日に行われた「小朝拝」と、陰暦 11月1日が冬至にあたる、19年に一度の「朔旦冬至」の2種の宮廷行事を取り上げたものです。

大画面でありながらも際立つ繊細な描写をこの機会にぜひご覧ください。