茶道具入門

-

掛物(かけもの)

床の間に掛けて鑑賞します。亭主の想いや茶会の主題をあらわし、茶席においてもっとも重要な役割を果たしています。

文字を書いたものには、禅語が書かれた「一行物」「横物」、和歌や発句が書かれた「懐紙」「短冊」のほか、むかしの茶人などが書いた「消息」などがあります。

絵画も季節感が感じられるものなどを使いますが、額に入った絵が飾られることはめったにありません。絵画に字句が添えられた(文字と絵画の両方が書かれた)ものは「画賛」といい、茶人らによって書かれたものが多くあります。

-

花入(はないれ)

花ほど季節感が表れるものはなく、人を招くときに気を配るものの一つです。その花を入れる花入にもやはり気を配ります。

金属製・焼物・竹・籠など、さまざまな種類があります。

-

香合(こうごう)

香合は香をいれるための小さな器です。

香は風炉や炉の中で焚いて、香りを楽しむとともに、清浄感を感じさせます。

風炉の季節には木地や塗物などの香合を使い、白檀などの香木を入れ、炉の季節には陶磁器のものなどを使い、練香を入れます。

-

釜(かま)

炉や風炉に乗せてお湯を沸かす道具で、茶席の中心となる道具の一つです。そのため、茶席を持つことを「釜を掛ける」と表現します。鉄でできていて、さまざまな形や大きさのものが有ります。

-

茶器(ちゃき)

抹茶を入れて茶席に持ち出すための器です。

濃茶用には主に焼物の茶入を、薄茶用には主に塗物の薄茶器が使われます。特に茶入は昔から茶人が大切にしてきた道具の一つです。

茶入は焼物で、仕覆と呼ばれる裂で作られた袋に入れられています。

薄茶器の種類には棗などさまざまな形があります。蒔絵などで装飾されたものもあります。

-

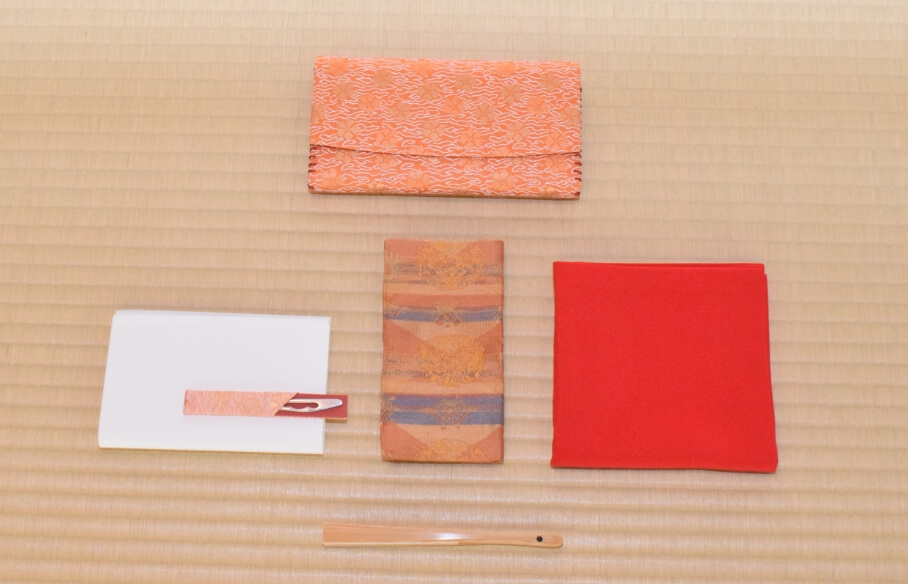

茶杓(ちゃしゃく)

抹茶を茶入や棗(薄茶器)からすくうための道具です。主に竹で作られ、象牙や梅・松・桜などの木からも作られています。竹の筒に納められ、多くは銘が付けられています。茶人が自ら削って制作したものが多く、好みや人柄もうかがうことができ、茶道具のなかでも重んじられている道具の一つです。

-

茶碗(ちゃわん)

茶碗は、茶席において必ず客が手に触れるもので、もっとも親しまれている道具の一つです。一般的に陶器や磁器でできており、絵付けが施されているものもあります。

-

水指(みずさし)

点前に必要な水を入れておく器で、さまざまな素材で作られ、形も豊富です。別の用途で作られた道具を、茶道具として見立てて用いる楽しみもあります。

-

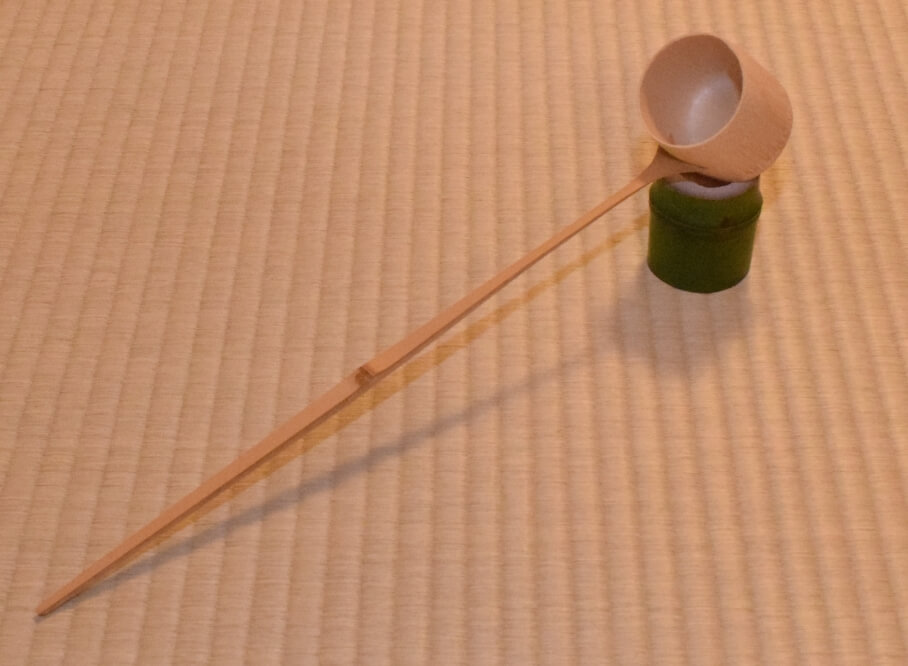

蓋置(ふたおき)

釜の蓋や柄杓を置くときに使います。素材は竹や陶磁器、金属製などがあります。

-

建水(けんすい)

茶碗を清めた後の湯や水を入れるもので「こぼし」ともいいます。素材は唐銅や、砂張などの金属製、陶磁器、木地曲など木製のものがあります。

-

柄杓(ひしゃく)

釜や水指から湯水を汲むために使い、竹で出来ています。炉用、風炉用、差し通しなどがあります。流儀によって形状が異なります。

-

茶筅(ちゃせん)

抹茶を点てるための竹製の道具です。流儀によって、用いる竹の種類や形状が異なります。

-

炭斗(すみとり)

炉や風炉に炭をつぐ時に、炭を入れて席中に持ち出すものです。竹などで作られたものが多く、瓢や菜籠なども使われます。

炭のほか、香合、羽箒、釻、火箸も一緒に入れて使います。

その他

-

帛紗(ふくさ)

点前で茶杓や茶器を清めるときに使います。主に男性は紫、女性は赤や朱を用います。帛紗を腰につけている人は亭主側だという目印にもなりますが、客も必ず持参します。

-

古帛紗(こぶくさ)

お茶を出すときや、拝見する道具をのせるときに使います。いろいろな紋様や織り方があり、個性的な裂を選ぶ楽しみがあります。

-

懐紙(かいし)

主にお菓子をいただくときに使う紙で、客はこれを持参します。懐中するため男性用は大きく、女性用は小さい寸法になっています。