|

| 第77号(平成29年12月15日配信) |

| ------------------------------------------------- 『ろっぷくめ』 千 敬史 ------------------------------------------------- |

|

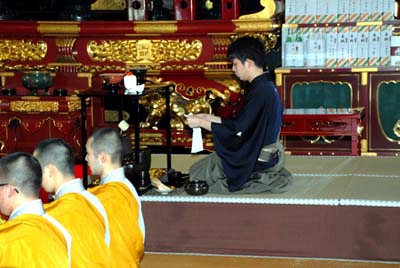

| (写真:本年最後のご奉仕、池上本門寺献茶式にて) |

|

寒いと言ったら余計に寒くなるから言ったら駄目と幼いころ母に叱られておりましたが寒いものは寒いものです。既に4回も「寒い」と言ってしまいましたが、今年も急に冷え込んでまいりました、千 敬史です。 お陰をもちまして本年の献茶式・出張はすべて無事に終わり、これからは来たる初釜式に向けてエネルギーをチャージする期間となります。忘年会だらけで逆に生気が抜けていきそうな気もいたしますが、今年1年を忘れることなく、来年以降の糧となるように残りの1か月も過ごしていきたいと思います。 1年間どうもありがとうございました。来年また皆様とお会いできるのを楽しみにしております。良い年末を! |

| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:渡辺又日庵 ------------------------------------------------- |

| 尾張徳川家には、成瀬・竹腰(たけのこし)・渡辺・石河(いしこ)の大名級の所領を持った、将軍直命の四家の「附家老(つけかろう)」が置かれました。 そのうち三河国寺部(現在の豊田市の一部)他で1万4千石を領したのが渡辺家です。渡辺家は平安時代の武将源頼光四天王の一人渡辺 綱(わたなべのつな)の子孫とされ、又日庵(ゆうじつあん)は、大給(おぎゅう)松平家から渡辺家に養子に入った人で、玄々斎宗室の実兄になります。名を規綱(のりつな)といい、宗玄などと号しました。玄々斎と尾張藩主徳川斉荘を結び付けた人といわれています。 又日庵は28歳で隠居し、作陶や茶の湯などに親しみ余生を送りました。作陶では名古屋の大曽根の別邸に窯を築き、樂家九代了入などの指導を受け、「宗玄焼」という楽焼風の作品群を残しています。 茶の湯は、18歳年下の弟玄々斎を師と仰ぎ、『喫茶送迎記』(きっさそうげいき)という茶書を書き残す程精進しました。本書は又日庵の文章を、玄々斎が校訂したもので、茶事(正式な茶会)における亭主と客の作法と心得を図入りで概説しています。本文中にある「主客共一生に一度の事」という箇所は、井伊直弼の「一期一会」に先行する理念として注目に値します。 |