|

| 第40号(平成26年11月15日配信) |

| ------------------------------------------------- 『欲』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |

|

| (写真:楽趣会にて) |

|

こんにちは! 朝晩は随分と冷え込み、暦の上では立冬となりました。 秋生まれの私にとりまして、もう冬かと少し物足りなさを感じる時期です。 秋といえば私は食欲! いつもこの時期は知人から太った、太ったの大合唱。秋の風物詩です。 また毎年、この時期になりますと洛趣会、光悦会に参加しております。 それぞれ来場者を視覚で喜ばすのが特徴です。 光悦会でいえばそれこそ、名品といわれる茶器、軸など茶道具の数々。 洛趣会は京都の老舗の着物、食品、工芸品などこれでもかと展示してあり、私も呈茶席を担当させていただきましたが、大変勉強になります。 やはり良い物、本物を見るとあれもいいな、これもいいな、と妄想が膨らみます。 秋は食欲だけでなく物欲も刺激してくれる、そんな憎い季節です。 |

| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:武野紹鴎 ------------------------------------------------- |

| 武野紹鴎(たけのじょうおう)は、『山上宗二記』で「名人」と評価され、彼が創作した四畳半の茶室は、今井宗久、千 宗易(利休)、津田宗及、山上宗二など堺の茶人がこぞってその「写し」を建てたほどでした。 茶の湯をはじめ京都の藤田宗理に、ついで宗珠に学んだようです。三十歳までは連歌師(れんがし)を目指して、当時の第一級の歌人で、文化人でもあった公家の三条西実隆(さんじょうにしさねたか)に師事し、歌学を学びました。実隆の日記『実隆公記』には、たびたび紹鴎の名が出てきます。 『山上宗二記』に「連歌の仕様(つかまつりよう)は、枯れかじけ寒かれという。この語を紹鴎、茶の湯の果てはかくの如くありたき物を、など常に申さるのよし」とあるように、紹鴎は「枯れかじけ寒かれ」という連歌にいう枯淡の境地に至ることを茶の湯の最終目標におきたいと、いつも言っていたようです。 また、このような境地を現わす和歌として藤原定家の「見渡せば花も紅葉もなかりけり 浦の苫屋(とまや)の秋の夕暮れ」という一首を書いて茶室の水屋に掲げていたそうです。 |

| ------------------------------------------------------- 資料館学芸員出張所 ------------------------------------------------------- |

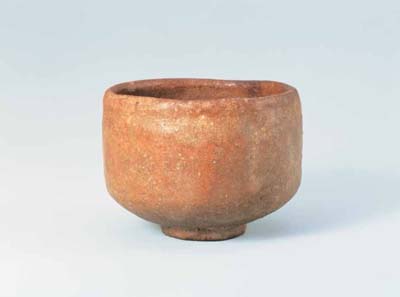

| 開館35周年記念秋季特別展 茶の湯の名碗 10月10日(金)〜12月7日(日) |

|

| 重要文化財 赤楽茶碗 銘太郎坊 長次郎作 今日庵蔵 高8.1cm 口径10.6 cm 高台径4.7 cm 長次郎の初期の作と思われる赤楽茶碗である。 装飾性を省いて、非常に素直な半筒形をしている。 利休、宗旦、仙叟、藤村庸軒が所持し、鴻池本家に伝来したといわれている。 銘の由来は、一時、京都愛宕山太郎坊が所持したことによる。 |