|

| 第3号(平成23年10月15日配信) |

| ------------------------------------------------- 第47回東海地区大会 青年部席特集 ------------------------------------------------- |

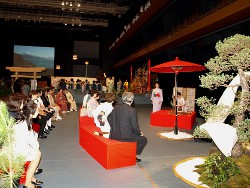

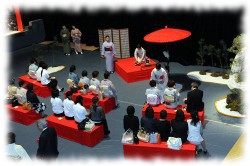

| 9月10・11日、静岡市のグランシップにおいて開催された第47回東海地区大会。「ようこそ駿河路へ」を掲げ、5つの青年部で静岡を表現した青年部席の模様を写真とともにお届けします。 |

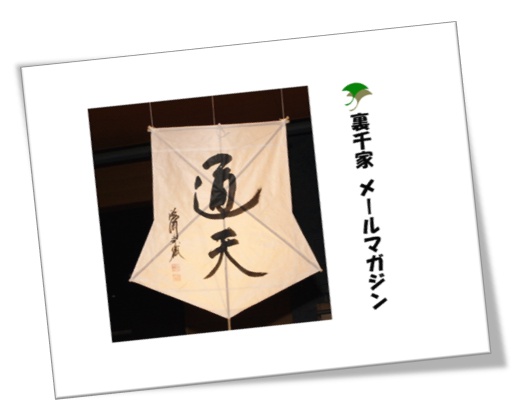

| ------------------------------------------------- 静岡北青年部「駿河の匠たち」 ------------------------------------------------- 徳川家康の大御所時代、駿府城下は多くの文化が花開き江戸と並ぶ賑わいを呈しました。 静岡北青年部ではその城下町を再現。茶道口は当時の城門形式である冠木門(かぶきもん)を模し、今川義元公の時代から静岡の人々に愛されてきた色鮮やかな駿河凧が多数掲げられました。また、丸ひごを使う駿河千筋細工や安倍川の砂と静岡炭を用いる金剛石目塗など、駿府の匠たちの道具をふまえて席が設けられました。点前座上空の床に見立てた凧は今川氏、徳川氏ゆかりの臨済寺住職阿部宗徹老師筆「通天」となっており、華やかさの中にも城下町の雄大さを含んだ席となりました。 |

|

|

| 敷瓦は時代物の滑車。「駿府城の井戸で使われた由緒あるもの…、だとよかったのですが」とのこと。いかにもな雰囲気ですが、古すぎて正確には分からないそうです。 |

| ------------------------------------------------- 静岡南青年部「久能山東照宮と家康公」 ------------------------------------------------- |

|

| 平成22年に国宝指定された社殿をもつ久能山東照宮の写真パネルを背景とした荘厳な一席。家康公お手植えのみかんの木で作られた茶杓、駿河の金山にちなんだ砂金袋水指などなど様々なお道具が多くの方の目を引き付けていました。棚は青年部手製の青友棚。松竹梅に黒柿、桐の5種を用い、五角形として5つの青年部を象徴しています。点前座両脇の葵紋、石垣と全て青年部会員による手作り。数茶碗にも葵紋が入り、手にした人を楽しませていました。 |

|

|

| 正客の位置に置かれた小槌は平成15年の第13回青年部全国大会の記念品。青年部を知る人には懐かしい趣向となっています。 |

| ------------------------------------------------- 島田青年部「大井川連台越し」 ------------------------------------------------- |

|

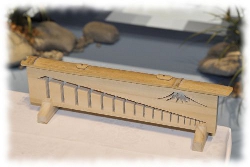

| 「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」で知られる大井川。その川渡しに用いられた連台をモチーフとした連台棚の優雅な佇まいが川をイメージしたライトアップと相まって一際美しく映えました。棚の作成にあたっては、実際に人を乗せて運んだ連台を見学に行き、もっとも茶席にふさわしいと感じた台を青年部会員の手で写しました。添えられた薄も秋の風情を引き立たせ、円能斎作の茶杓「虫の音」とともに、会場内に爽やかな空間を演出していました。 現在の大井川には世界一長い木造歩道橋・蓬莱橋がかかっています。正客の位置にはその蓬莱橋と富士を描いた置物が。こちらも青年部手作りの温かい作品です。 |

|

|

| 連台には数種類あって身分の高い方は駕籠付きを用いたとか。点前がやりやすいように工夫され、短冊も掛けられるなど青年部ならではの工夫が随所に生かされています。 |

| ------------------------------------------------- 清水青年部「三保の松原」 ------------------------------------------------- |

|

| 日本新三景・日本三大松原に数えられる景勝地。三保の松原をテーマとした席です。同地には天女が舞い降りて羽衣をかけたとされる羽衣の松があり、多くの人々が古来から羽衣伝説に魅せられてきました。当日の席中に配された松には伝説になぞらえて真っ白なシフォンが羽衣に見立ててかけられ、羽衣伝説の漁師・伯梁にちなみ魚篭の花入に花を入れました。席中に流れる穏やかな波音は三保の松原のもの。席を訪れた人のみならず、会場を行き交う多くの人の耳を楽しませていました。 |

|

|

| 三保の松原には日本の能楽「羽衣」を愛したフランス人・エレーヌの碑があります。富士山を望む美しい海岸は、国境を越えて今も人々を魅了し続けています。 |

| ------------------------------------------------- 藤枝青年部「蔦の細道」 ------------------------------------------------- |

|

| 蔦の細道は難所で有名な宇津ノ谷峠越しの古道で、その歴史は平安時代まで遡ることができます。伊勢物語で在原業平が「駿河なる宇津の山辺のうつつにも夢にも人に逢わぬなりけり」と詠み、以来多くの和歌に詠われてきました。小田原の役の際にこの道を通られたと伝えられていることから、席では山道を登る途中の見晴らしの良い場所での旅箪笥(利休好)を用いた野点の趣向で一碗が呈されました。茶碗には「蔦の細道」、茶杓には家元作の「拄杖子」が取り合わされ、古の山道を髣髴とさせる席となりました。 |

|

|

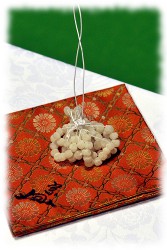

| 写真の団子は蔦の細道に伝わる魔除けのお守りの十団子。蔦の細道には他にも小田原の役の際に豊臣秀吉が陣羽織を与えたお羽織屋など名所があります。 |

| ------------------------------------------------- Plusα 静岡南青年部「久能山東照宮と家康公」 ------------------------------------------------- |

|

| 席の左手にそっと置かれた瓦のオブジェ。実はかつて大御所家康公が在城された駿府城復元の際に用いられた瓦の試し焼きなのです。添えられているのはこの日のために用意した本物の双葉葵。こんなに細かなところまで青年茶人の情熱は溢れています。 |