| 千 玄室大宗匠 「異文化シンポジウム」にて講演 |

| 次代を担う青少年に深い感銘 |

|

|

| 伊豆の海が秋の日差しを受けてキラキラ輝く11月20日、静岡県下田市にて開催された「異文化シンポジウム」において、千 玄室大宗匠が講演をされました。 ペリーの黒船来航が契機となり1854年、日米和親条約に基づき下田港が開港されて150周年。その記念事業の1つとして下田市は、“民間異文化交流発祥の地”として150年前の出発点を振り返り、現代を考え、未来に引き継いでいくことを目的とする「異文化交流シンポジウム」を開催。長年にわたって茶道の海外布教をされてきた大宗匠がメインスピーチをされることになりました。 講演に先立ち、大宗匠は会場の下田市民文化会館に設けられた呈茶席に入られました。下田市内の下田南高校茶道部メンバーの奉仕で茶席の菓子は、下田で発見された珍しい「まいまい貝」をあしらったもの。大宗匠は、学校茶道の生徒たちに優しく声をかけられ、また記念撮影にも応じられました。 その後、会館内で主催者の石井直樹・下田市長ら関係者の挨拶を受けられた後、シンポジウムに臨まれました。 |

|

|

|

| 下田南高校茶道部部員が一所懸命に呈茶。大宗匠より激励の言葉 | ||

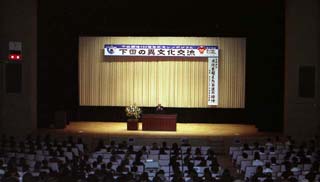

| シンポジウムは午後1時10分より開始。主催者側の挨拶の後、演壇に立たれた大宗匠は、「文化を超えた茶道の精神」をテーマのもと約1時間の講演。宗家に伝わる「祭りの図」の南蛮踊りの話から始まり、海外へ武力での進出を図った秀吉と、それを最後まで止めようとした利休居士との確執についてのお話。次に「最近の日本では衣・食・住が贅沢になり、何かと簡便になってしまった日本のこれからをしっかり考えなくてはいけない、"たたむ文化"のうえに成り立っていた躾を重んじる生活を家庭の中から見直してほしい」と結ばれました。 会場を埋めた600人の聴衆の多くは、次代を担う青少年に聞かせたいとの主催者の意図から下田市周辺の高校生を中心に東京大学、大阪外国語大学などの外国人留学生も招待、大宗匠のわかりやすい講演は聴講者たちに深い感銘をもたらしました。 |

|

聴衆の多くは下田市周辺の高校生。 大宗匠の講演は外国人留学生にも 深い感銘を与えました。 |

|

|