|

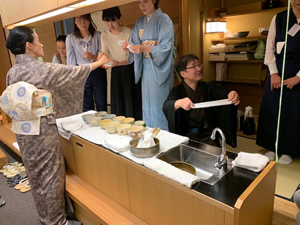

レッスン風景6 |

|

|

|

9月(第19回〜第20回) |

|

|

|

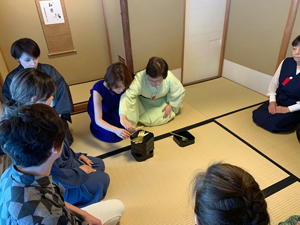

いよいよ最後の回となりました。今回はお茶会と許状授与式。

お茶会では、招く側と招かれる側、2グループに分かれました。招く側は亭主、半東、裏方を決めます。裏方は、お水屋でお正客以外のお茶を点てるので、お客様が多い時は大変なんだろうなと思いました。その他にもお菓子、お茶を運ぶ、下げるというお役目もあります。お客様の役は、お正客を決めます。そして、お茶会スタートです。 |

|

|

|

|

|

|

|

今回は幹事長先生をお招きしてのお茶会だった為、始まる前から皆さん緊張していましたが、いざ始まってみると、みなさんのチームワークもあってか、とても心地の良い緊張感に変わりました。足の運び方や古帛紗の扱い方などで頭がいっぱいになっていましたが、先生方がいつもと変わらず、要所要所、小声で教えてくださるので心強かったです。そして何より幹事長先生がとても温かく、優しいお言葉をかけてくださり、緊張を和らげてくださいました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

お菓子は中秋の名月で、お月様と兎。そしてきぬかつぎ(里芋)。

初めてのお茶会は、緊張とワクワク感が混ざり合い、とても楽しかったです。 |

|

|

|

|

|

|

|

今回のお軸はとても素敵で、今までのシンプルなものとは違い華やかな色彩でとても豪華でした。「青松多寿色」。青々とした松はそのままでめでたい色をしているという意味だそう。そのほかのお道具も華やかなものが多く、先生方のお心遣いを感じました。

授与式では一人一人の名前が読み上げられ、幹事長先生から許状を受け取りました。半年間ではありますが、感慨深いものがありました。

最後にお世話になった先生方に、僭越ながらお茶と贈り物を。

「美味しい」などと優しいお言葉をいただきました。私たちの感謝の気持ちが伝われば幸いです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

おわりに、この半年間、先生方には大変お世話になりました。この場を借りてお礼申し上げます。まだまだお茶のほんの一部分しかわかっていないとは思いますが、初心者で全く知識のなかった私からすれば、半年間で本当に多くのことを学びました。軸の意味を知り、お花や香合、お菓子で季節を感じることができる、日常でもそんなことを考える時間を持てるようになりました。毎回お稽古が楽しくて、半年という限られた時間の中で広く教えてくださるので、「こんなこともあるんだ」と、より興味を持つことができました。

そして、他の受講者の方々との出会いにも感謝しています。こういったご縁を大切に、今後も精進して、お稽古続けていきたいと思っています。

ありがとうございました。 |

|

|

|

レッスン風景2 |

|

|

|

5月第4回 稽古

今日は帛紗の捌き方を復習し、その後2組に分かれて実際にお茶を点てるお稽古でした。私はいつもの茶室とは別のお部屋へ移動し、少人数で教えていただくことができました。亭主と正客をどちらも経験することになり、これまでよりもっと細かい指導をしていただきました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

帛紗捌きは身に付いてきた気もしますが、茶巾でお茶碗を拭く所作はまだまだ練習が必要です。なかなか難しい。先生方によくご指導いただくことは、やはり手の動きです。他のことに注意を払っていると、おろそかになるのが腕の高さや手先、指先。そして一番皆さんが苦戦しているのが足の運び方で、右、左…と頭で考えてから足を出すので、ゆっくり慎重に行います。先生方は、これは慣れだとおっしゃるので、日々精進します!

お軸は「松無古今色」。意味はずっと変わらないものの象徴で、「竹有上下節」という対句があるとのことです。お菓子は落とし文。落とし文とは、もともと人目をはばかる手紙を渡したい人の近くに落として拾わせる置き手紙のことを指すそうです。これは初夏の季語だそうですが、オトシブミという虫が卵を産むために葉っぱを巻いた形と似ていたことでこの季節のお菓子となったようです。写真を撮り忘れてしまって残念ですが、とても可愛らしいお菓子でした。 |

|

|

|

|

5月 第5回 稽古

お軸は「且坐喫茶」。お菓子は青梅。見た目が本物の梅のようでした。

さて、今日は前回同様、盆略点前のお稽古です。初めて水屋の準備から教えていただきました。茶巾をたたんでふくだめを作り、茶碗に入れるのを佐藤先生がご指導くださり茶巾、茶筅、茶杓、棗をお盆にセットしました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

稽古場によると思いますが普通のお稽古では、こんなに早く水屋に入れないこともあるとのお話を他の生徒さんから聞きました。この講座は、茶道というものをひと通り広く教えてくださるので、この半年で全てわかる(深く理解する)というのは難しいですが、知識としてお茶を知るという意味でとても勉強になりますし、様々なことを経験させてくださるのでとても楽しいです!

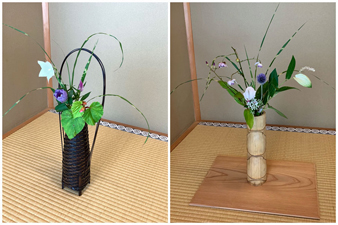

お花はムラサキツユクサ、泡盛升麻、箱根空木(はこねうつぎ)、夏藤、山法師、梅花空木(ばいかうつぎ)、松虫草 。奇数が良いとされているそうで、この日は7種。香合は銀杏を模したもの。裏千家の宗旦銀杏というものがあり、銀杏の木は裏千家と大変ゆかりがあるのだそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

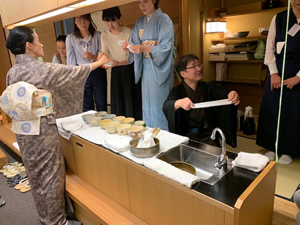

5月第6回 稽古

今回は初めての立礼点前。立礼式とは、裏千家の11代家元である玄々斎が明治5年(1872年)の京都博覧会で海外の方にもおいしいお茶が飲めるようにとこのような椅子を使ったお点前を考えられたそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

茶道は正座というイメージがあったので、驚きと共に、この柔軟な発想も素敵だと思いました。初めてみる御園棚は、黒を基調としてとても上品でした。椅子を使うというと洋風に感じますがそんなことは全くなく、「和」そのものでした。

そこで、これもまた初めての柄杓を使ったお点前を習いました。柄杓の扱いは弓道から着想を得たという話もあるそうで、置き柄杓は弓に矢をつがえる形、切り柄杓は矢を放った瞬間の形、引き柄杓は弓を引いて満月に張った時の形。どれも弓道の所作に通じるところがあるように思いました。他には手鏡を持つように構える鏡柄杓などがありました。皆柄杓の扱いが初めてで、一連の流れが途切れてしまい苦戦していましたが、先生方の所作を見ているととても美しいものでした。一つ一つの手の動きや空気感、柄杓の柄の細さも、より美しく感じる要因かもしれません。

まだ、お抹茶がお茶碗に入り、お湯を入れた後に柄杓を置く時が「切り柄杓」ということしか頭に入っていませんが…次回以降、どのタイミングに置き柄杓や引き柄杓をしたらいいか習得していきたいです。立礼点前、柄杓。今まで教えていただいた盆略点前もまだまだなのに、頭がこんがらがりそうな予感。でも、楽しみでもあります! |

|

|