|

レッスン風景3 |

|

|

|

6月のお稽古は釜と柄杓を使った薄茶点前です。盆略点前に少し慣れてきたタイミングで加わった新たな道具に、私はパニックを起こしてしまいました。柄杓の使い方は、お湯を汲む場合、水を汲む場合などで異なります。道具を清めるために湯を汲んだ後は「置き柄杓」、お茶を点てるためのお湯を汲んだ後は「切り柄杓」、水を汲んだ後は「引き柄杓」。流れ稽古をしながら「次は○○柄杓です」と言われても最初はそれが何を示すのか思い出せずにフリーズしてしまうことばかりでした。しかし、練習の回数を重ねていく毎に覚えることができ、大まかな流れはできるようになりました。

今回私を大混乱させた柄杓の作法ですが、きれいにできるとお点前にメリハリができ、大変かっこよく感じます。先生方の柄杓を扱う手つきや凛とした姿勢は美しいです。私の手つきは危ういため、かなりの練習は必要でしょうが、頑張りたいと思います。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

そして6月末には「棚」を使ったお点前が始まりました。教室に入り、見慣れない物体に「あれが棚か!」と1人で納得するとともに「今までとお点前が大きく変わるのだろうか」という不安がよぎりました。お点前の流れを覚えてきたとはいえ、まだまだ完璧とは言えません。それなのに新しいお点前ができるのか、と自問自答すること数分。いざお稽古が始まると、基本的な流れや動きは大きく変わらず、細かい点が変わるだけでした。

写真右ではお釜と水指、丸卓の上に柄杓と蓋置が飾られています。蓋置は青い陶器の「三人形」の形でした。3人が手を繋いでいます。

茶道を始めて気づいたのは「無駄な動きがない」「基本は変わらない」という点です。始める前はゆったりとした動作で動きが多いようなイメージを持っていましたが、茶碗を持つ手の動きや道具の扱い方は無駄がありませんでした。同様に、帛紗の捌き方や棗の清め方なども基本は変わらず、お点前の種類や使う道具に合わせて動きを変えていました。そのため、新たに始まった「棚」を使ったお点前も、なんとかおこなうことができました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

お菓子は「紫陽花」。白餡を2色のようかんで包んでありました。あまりの可愛さに食べるのがもったいなくて躊躇しました。「薯蕷饅頭」はやまいもが生地に練りこまれているお饅頭で、生地が普通のお饅頭よりもしっとりしていました。お稽古中は初めてのお饅頭登場にどう食べるのが正しいかわからず、おろおろしてしまいました。素手でいただいてもいいのだとか。美味しかったです。/td>

|

|

|

|

|

|

|

|

「水無月」は京都では6月30日に食べるお菓子だそうです。ういろうの上に小豆がのっていました。1年の折り返しに食べて残りの半年の無病息災を祈願するとか。もっちりとしたういろうと、しっかりしたあずきの粒感が感じられるお菓子でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

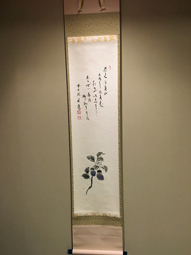

左のお軸は「遠山無限碧層々」。青々とした山並みがどこまでも遠くまで連なっている様子を表しているそうです。右のお軸は「なすび」。なすびが棗になりたかったけれども、軸になったという内容だとか。縁起物なうえにとってもかわいい画賛でした。

6月も終わり、コースも残り半分となりました。あっという間に時間が過ぎており、大変驚きます。 1回のお稽古を大切にし、最後まで頑張りたいと思います。 |

|

|