|

レッスン風景3 |

|

|

|

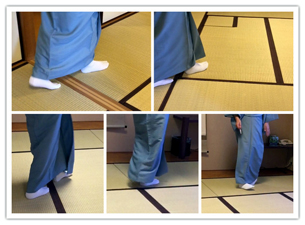

12/13(水曜日)の浦和パインズホテル午前のお稽古は受講者(男性1名女性5名)3名ずつの2組に別れてご指導賜りました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

先生方の丁寧なご指導のお陰で、薄茶運び点前お稽古も回数を重ねる毎に、所作が身について参りました。

今回は、運び薄茶、風炉の通し稽古「棗、茶杓の拝見」についてご報告致します。

お茶を一通り飲み終え、中じまいまで終えましたら正客さんが亭主に、棗とお茶杓の拝見を所望します。 |

|

|

|

|

|

|

|

「拝見」とは、茶席のコミュニケーションの一部で、亭主の持っているお道具のすばらしさを「銘に沿ったもの」でお客様をおもてなしすると言う意味が込められております。

それでは、拝見する上で大切な留意点をまとめてみました。

● 緑外正面に棗を置き、全体の姿を拝見。

● 右手で棗のフタ裏も良く拝見する。

● 拝見する際は必ず両肘をひざの上に乗せ、屈んで見る。

● ふたを閉める際は、蒔絵の上下がずれないように閉める。

お茶杓も同様に全体を緑外で拝見し、両手に持ち、お茶のはきかた、竹の色、景色を解釈します。

拝見を終えますと、次にお点前さんが取り込む際にお道具について基本問答します。下記、手順一例になります。

● 「お棗のお形は?」 『中棗でございます。』

● 「お塗りは?」 『宗哲でございます。』

● 「お茶杓のお作は?」『当代お家元座忘斎でございます。』

● 「ご銘は?」『雪景色でございます。』

最後にいずれも『ありがとうございました』と挨拶します。

お茶の世界では、桃山時代以来、様式化されていますので、拝見を請わない方が、失礼な所作になる事もあり拝見が重要となったそうです。 |

|

|

|

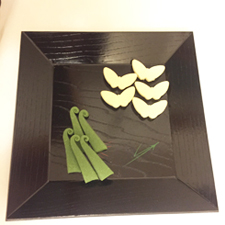

本日ご用意された主菓子は蕎麦饅頭でした。雪の結晶の焼き印が、真冬に相応しい一品でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

本日の花飾りは、冬は椿が主流との事で、

● 初嵐、雪柳の紅葉

● びじょう柳、西王母の椿。桃花の色とふっくらとした形が可愛らしいお花でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

師走の残り一回のお稽古で年内を締めくくります。

お茶を点てる所作だけではなく、お道具を拝見、愛でる、丁寧に扱い、美しく見せるという事を学びました。新年も学びを忘れず、お稽古に精進したいと思います。 |

|

|