|

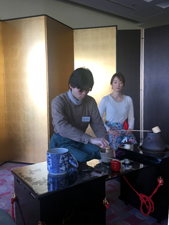

レッスン風景2 |

|

|

|

【講師より】

12月20日

今年最後になるお稽古では、「無事」のお軸で締め括りにいたしました。お菓子はきんとんです。 |

|

|

|

|

|

|

|

ほぼ半分の日程が過ぎましたが、お点前もだんだん自ら手が動くようになってきました。今月から始めた棗・茶杓の拝見では、客の所作としてお道具の扱いと亭主との決まった問答を覚える段階です。まだ棒読みの状態ですが、少しずつ言葉も続けられるようになっています。 |

|

|

|

|

1月10日

新年最初のお稽古は初釜ということで、花びら餅を主菓子に、因んだお話を交えながらこれまでの復習から入りました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

皆様口々に"忘れてしまった"と言いながら、一言で次の所作が出てきます。広間での席入りや立居振舞いも今一度確認いたしました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1月31日

1月最後に干支に因んだ酉の主菓子で、点前を通してお稽古しました。 |

|

|

|

|

|

|

|

手が止まることも減り、あまり声を掛けなくても進めるようになっています。帛紗や茶杓を持った時の角度や柄杓の扱いなどで細かいところを説明しても迷わなくなり、どうすれば自然な形で美しく扱えるかに思いが及ぶようになりました。

立礼での半東のお役目も自然な動きになってきました。 |

|

|

|

|

|

|

|

また、自分で点てたお茶を受講生同士で出したり出されたりしますと、美味しく点てて差し上げたい、飲んでいただけてありがたい、という気持ちも増すようです。 |

|

|

|

|

2月7日

前回が1月末日だったので、遅くなってしまいましたが節分に因んだお多福の薯蕷饅頭を主菓子にしました。 |

|

|

|

|

|

|

|

亭主と正客との問答も滑らかにできるようになり、茶杓の銘を考えるのも楽しそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2月14日

落雁と麩の焼きでお干菓子の頂き方を復習しました。 |

|

|

|

|

|

|

|

一番寒い季節の中、夜に来られる時にはかなり冷え込んでいるはずですが、皆様1人も欠けることなく本当に楽しみにお稽古においでくださり、熱意を感じられます。 |

|

|

|

|

2月21日

筒茶碗の扱いをお稽古しました。主菓子は寒椿(練切)です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

置畳のため炉を切ってありませんので、風炉で筒茶碗の扱いも違和感があり、御園棚でのみ行いました。いつもとは違う茶碗の扱いに戸惑いもありましたが、茶巾を畳むよい復習にもなりました。口の狭いお茶碗でも、皆様うまく注げるようになっています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3月7日

前回・今回は、薄茶点前の復習と同時に、お濃茶のいただき方をお稽古しました。お茶碗の清め方・送り方・拝見とも多くの方々が初めての体験でしたが、美味しいと感じていただけたようです。濃茶点前のお稽古はまだ先のことになりますが、味覚だけではなく、一碗を分かち合うことで感じる一体感や味わいもまたご記憶いただければと思いました。 |

|

|

|

|

3月14日

来週のお稽古茶会を前に、本日が事実上最後の個別のお稽古となりました。亭主、半東、正客まで役割を決め、それに合わせて練習をいたしました。不安そうにされていましたが、次の一手に自信がなくて講師を伺いながらも、どなたも体は正しいほうに動いています。大丈夫です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3月21日

いよいよ最終日、お稽古茶会および許状授与式の日となりました。今後のご活躍をお祈りして

『関 南北東西活路通』のお軸です。 |

|

|

|

|

|

|

|

先週の不安そうな様子とは打って変わって、皆様ご自身の役割に集中し、とても凛々しく全うされていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

まだ茶道の入り口に立ったばかり、また私共もお伝えしきれていないことばかりではありますが、このようにお茶会を催せるようになられるとは、皆様のご精進の賜物と大変有難く思いました。お許状も頂戴し、達成感も一入でしょう。半年間共に励んだ仲間とも一度お別れとなり名残惜しさも募りますが、お稽古がとても楽しかったと言って下さる方々も多く、全員が継続希望ですので、いろいろな機会で再会もそう遠くないことと思います。東京ドームホテルのスタッフの方々には大変お気遣いいただき、とても居心地の良い空間でお稽古することができました。ご関係者の皆々様のおかげをもちまして、無事終了できましたことに心から感謝申し上げます。 |

|

|

|

|

|

|