|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 初心者のための茶道教室トップ> レッスン風景トップ> レッスン風景 ウェスティン都ホテル京都教室 |

| ウェスティン都ホテル京都教室 |

| レッスン風景5 | |||

| 【受講生より】 祇園祭の菊水鉾のお茶会に、先生に付き添っていただき出かけました。祇園祭に因んだお道具もあって楽しい時間を過ごせました。 お稽古メンバーは仲良くなってきて日頃から連絡を取るように。 お茶という共通項があるので世代や職種が違っても話が合います。友人ができるのもお稽古のいいところです。 黙々と一人でがんばりたいんだけど…という方も心配いりません。密な人間関係はないので自分のペースで通えると思います。 |

|||

|

|||

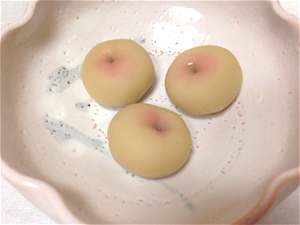

| さて、お稽古だよりは、7月22、29日(水)、13、14回目。 13回目、引き続きの棚点前。祇園祭でお休みがあり、1週間あいたのでギクシャクしつつも体が覚えている部分もありました。朝顔のお菓子を夕方を通りこした夜にいただくのも乙だなぁと感じました。 14回目、流れが掴めてきていい意味で時間短縮されてきました。足が痺れにくくなったのもそのせいかもしれません。帛紗捌き、柄杓の持ち方など、ひとつひとつ丁寧に教えていただきます。できなくなったんじゃないですよ、できる様になってきたから細かく指導してるんですとのこと。 この日のお菓子は水羊羹。ベタベタするのでお懐紙を2枚重ねにしたり、コツがいりました。こういうお菓子の時は気をつけようと思いました。 |

|||

|

|

||

|

|

||

| 8月5、19日(水)、15、16回目。 15回目のお稽古、平茶碗が初登場。 口が広くて底面積が狭い浅めのお茶碗。硝子製なこともあって涼し気です。いつもの茶碗に慣れたせいかお茶を点てるのが難しかったです。道具が変わると勝手が違うので動揺します。無意識に目印を作っているのかもしれません。むかし自動車教習所でも同じことを感じたような。。お茶とお湯の量を覚えてどんなお茶碗でも困らないようにしたいと思いました。 16回目も平茶碗を使っての棚点前。 お茶杓の「銘」を調べてみると情緒ある単語がいっぱい。キラキラネームではないのにキラキラしています。8月は、清涼、朝露、苔筵、青柿、大文字、空蝉、氷室、夕顔など。吉祥、好日、常磐、鶴亀、静寂などは年間通して使えるようです。季節のものは少し先取りするといいそうで、選び方に個性がでていて面白かったです。 お茶のお稽古を通してお着物を着たいと思ったり、お茶会に出かけたり、みなさん世界が広がっているようです。 今後(のお稽古を)どうしようという声も聞かれる様になってきました。 写真は、お花シリーズです |

|||

|

|||

|

|

||

| レッスン風景4 | |||

| 【受講生より】 7月1日(水)、ホテルのロビーは今日から始まった祇園祭の設え。7月が来たことを実感します。 |

|||

|

|

||

| ホテルのロビーは祇園祭 | お床の花は「祇園守」 | ||

| お稽古は、薄茶棚点前、前回と違う棚でお稽古です。初めての所作があるのでうろたえつつも、「皆さん姿勢が良くなりましたよ」と先生に褒めていただきました。 毎回、お茶杓拝見の時、「清流でございます」と答えていたのですが、この日はお菓子が清流だったので「織り姫」「祭り囃子」など、違った銘を教えていただきお上品に盛り上がりました。 大人になると時の流れが速いので、お稽古の諸処で季節を認識できるのは意義深いことだと思います。 |

|||

|

|||

| 7月8日(水)、緑豊かな可楽庵の外では蝉の声がします。 お点前の順序と共に各自についていきた癖なども丁寧にご指導いただきます。 この日のお菓子は青色でとってもきれい。「星逢」という名前ということでロマンチックです。 |

|||

|

|||

| お茶を点てる時に「美味しくなーれ」と気持ちをこめると、美味しくなるんですよと先生が仰りました。たしかに。お料理などにも応用できそうです。 この日はお仕事の関係で終了30分前に駆け込まれた生徒さんも。熱心の以心伝心。クラスの士気が高まったように感じました。 |

|||

|

|||

| 開講 | |||

| 2015年4月8日、ウェスティン都ホテル京都(東山区・蹴上)「可楽庵」にて、教室が始まりました。私達の通う夜7時のCコース9名の受講生は緊張の面持ちです。 開講式では淡交会京都北支部 霊群宗伴幹事長はじめ、講師の先生方からのご挨拶、半年間のガイダンスを聞き、早速お稽古です。懐中するものの説明、真・行・草のおじぎ、席入りの仕方、帛紗捌き、お菓子とお茶のいただき方。 右手左手右足左足。 いつもと違う脳を駆使しながら、ぐんぐん進んでいきます。 来週まで覚えていられるかと、不安を感じつつも、美味しいお菓子とお茶は、疲れた脳としびれた足にしみていきます。 その後、点茶体験など、盛りだくさんな内容! 「遅刻はいいんですよ、お茶だけでも飲みにいらしてください、振替も可能ですよ」先生からのお言葉に、ホッとした受講生は多かったと思います。夜のクラスということで、仕事帰りの方がほとんどだからです。 目紛しく過ぎた2時間。新しいことを始めたワクワクと、程よい疲労を感じる初回でした。 |

|||

|

|

||

| お軸とお花の拝見 | 帛紗捌き | ||

|

|

||

| お茶をいただきます | 夜桜がきれいです | ||

| 4月15日(水) 19時でも明るく感じる2回目のお稽古。先週はすっかり暗くなった通路にて、表示が見えず迷子になった受講生数名。1週間でずいぶん変わるものです。 準備をしながら受講生同士の会話は。 「覚えてます?」 心配はいりませんでした。今回も再度、席入り、帛紗捌きを教えていただきました。手の向き、姿勢など先週より詳細です。棗、茶杓の清め方、茶巾のたたみ方、新しいことがどんどん加わります。とはいえ初回に比べると、緊張もほぐれ、場も和やかになり、地に足がついてきた感じがします。 「花筏」というお菓子と、自分で点てたお茶をいただきました。ホテル付近(桜の名所の蹴上周辺)の桜も、先週はふわふわきれいでしたが、疎水に浮かぶ花弁は、まさに花筏です。 初回より足がしびれる受講生が、多かったのが不思議な現象でした。「調子のいい日と悪い日があったり、お天気や洋服によっても変わりますよ」と教えていただきました。 皆さん、飲み込みがよく、次に進みましょう」ということで、盆略点前に入りました。先生方は、まず全体、それから個人に、丁寧に教えてくださるし、楽しい掛け合いで笑いが起こります。こわいかな、ついていけるかなと、申し込みを迷った時間、申し込んだものの不安だった時間を損した気分になるぐらいの楽しい2回目でした。 |

|||

|

|

||

| お菓子の取り方。日常にもすぐ役立ちそう | 点茶体験 | ||

|

|||

| 「可楽庵」 | |||

|

|