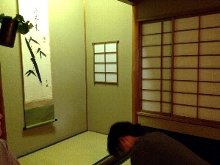

| 初心者のための 茶道教室 2012年10月教室 |

裏千家(財)今日庵 フリーダイヤル(9:00〜18:00) 0120−31−1166  Email はこちらから Email はこちらから |

ホテルオークラ東京教室 |

|

|

|

| 受講生より 今日は水指の蓋の扱いが、引っ掛かりポイントでした。 茶道の点前所作の美しさを鑑みると最もシンプルで 無駄のない所作で出来あがっているということに気づき、 改めて先人の作り上げてきたものの素晴らしさに感じ入 りました。 前回急にレベルが上がった印象を受け、焦りもありま したが、今日は何とか無難にこなせました。 |

|

|

|

| |

| 本日一番難しい内容の帛紗の扱い |

| 受講生より 第1回目で緊張気味でしたが、2時間がとても短く感じ られるほど楽しい時間でした。これからの半年間の教 室通いが楽しみです。 |