| 初心者のための 茶道教室 2011年10月教室 |

裏千家(財)今日庵 フリーダイヤル(9:00〜18:00) 0120−31−1166  Email はこちらから Email はこちらから |

ホテルオークラ東京教室 |

| レッスン風景5 | |

| 2月8日(水)、薄茶の復習。小間と立礼と分かれて稽古。 立礼では、御園棚での稽古で、畳とは違う柄杓や建水の配置などに戸惑いながらも「復習しながら、1つでも憶えたことを増やせればと思います」と受講生。 | |

|

|

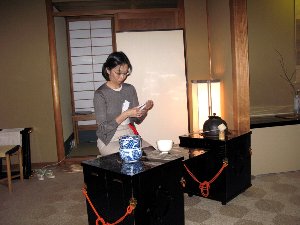

| 淡々斎好 御園棚での稽古 | |

| 受講生より お稽古を始めて5ヶ月が経とうとしています。お教室 にも慣れたのに、もう少しでお別れかと思うと寂しいと 同時に、まだ始めたばかりで全く知らない事が多過ぎる ので、もっと沢山知りたいなと思い始めています。 お茶をはじめて、練習で緊張できることが、普段の生 活や仕事場での振舞いにとても役に立っています。目に 見えるわけではないのですが、こうした練習が大切と感 じられることが多いです。 |

| レッスン風景4 | |

| 今年初めての稽古日となる2012年1月11日(水)は、いつもの稽古ではなく、全員がお客として先生の点前による濃茶をいただいて、初点が行われました。 |

| 受講生より 皆、濃茶点前を見るのも、いただくのも初めてでいったいどんなものなのか楽しみでし た。床の間には結び柳があり、いつもと違う設えを拝見できたのも嬉しかったです。 初めての濃茶は、思ったよりもどろっとしていて味は甘みがあるものでした。「濃茶って いうのはこれだったのかぁ」というのが一番大きな感想で、とにかく薄茶とは全然違って いたので驚きました。また、お客が一つの茶碗をまわして飲むという形式も面白いなと思 いました。いつもの稽古よりお互いが協力しているような気分が出て、一層楽しい気分に なりました。 |

|

|

| お菓子をいただいて、席入り | |

| 1月18日(水)は通常の稽古に戻り、再び薄茶の稽古が始まりました。 | |

|

|

| 御園棚で薄茶点前 | 茶巾の畳み方の確認 |

| レッスン風景3 | |

| 2011年12月7・14日(水)、運びの薄茶点前の稽古が始まりました。「水指一つを持って、ただ畳の上を歩くだけでも、おっかなびっくりしていますが、それもまた、新鮮な感覚で楽しんでいます」と受講生。 | |

|

|

|

|

| 受講生より 私は全くお茶に縁が無い状態でこの初心者教室に やってきました。ほとんどお茶にまつわる事柄も知 らない状態で来たので、すべてが新しいことばかり です。 この教室の楽しみといえば、お稽古のお茶を点て ることも、他の生徒さんの練習を見るのも興味深い のですが、私は掛け軸を見るのが楽しみです。中廻 しや天地、風帯の色合いなど、ただ何もわからなく ても奇麗だなと思って見ています。以前は、禅語な ど興味もなかったのですが、知らなかった素敵な言 葉や面白いと思える言葉に出会えたのも、お茶のお 稽古のおかげです。 |

| レッスン風景2 | |

| 11月9日(水)、小間席と立礼席に分かれて薄茶点前。初めて、柄杓の扱いを稽古しました。「お茶らしくなってきたような気がして嬉しいです」と受講生。 | |

| |

| 受講生より 先生の真似をしながら、釜からお湯を汲む、水指から 水を汲むという所作を習いました。気をつけないといけ ないポイントはたくさんあるのだと思うのですが、まだ 柄杓をもって動かすだけで精一杯。いつどんな角度、ど ちらを向いているべきかなどはわからないままです。 |

| 開講 | |

| 平成23年10月5日(水)、ホテルオークラ東京(東京・虎ノ門)「聴松庵」において開講。 茶道を習うのはほぼ全員が初めてということもあり、まずは懐中するものの名称の説明から教室が始まりました。 | |

|

|

| 「聴松庵」 | 初めて手にした帛紗 |

|

|

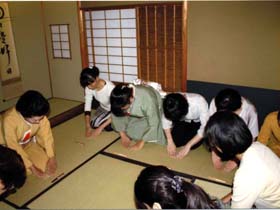

| 床の間の説明 | お辞儀の仕方 |

|

|

| 割稽古(棗を清める) | 自分でお茶を点ててみました |

| 受講生より 日々の暮らしの中で、ふと出会う美しい挨拶をする人たち。そういう人 に出会うと、その美しさは、その日一日、そしてその後の日々でもずっと 私の心の中にあって、幸せな気持ちを残してくれる。お茶についてはまっ たく何も知らない状態での第一回のお教室で一番印象に残ったのは、真・ 行・草の挨拶でした。もしかしたら日ごろ目にしている挨拶なのかもしれ ませんが、改めて、真はこう、行はこう、と教えていただくことで、それ らをいつかは自分でその場と場面に合ったものができるようにならなけ ればいけないのだと知ることができました。一つ一つのことに感謝の気持 ちを持ち、形に表すということを教えていただいた1回目でした。 |