| 初心者のための 茶道教室 2011年4月教室 |

裏千家(財)今日庵 フリーダイヤル(9:00〜18:00) 0120−31−1166  Email はこちらから Email はこちらから |

宝塚大学 東京新宿キャンパス教室 |

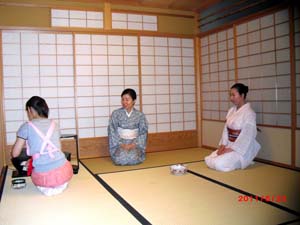

| レッスン風景3 | |

| 6月、薄茶点前も運びから棚を使うようになり、当初、柄杓の扱いに苦労した受講生も徐々に出来るようになり、順序も覚えてスムーズに点前をするようになりました。客としての「道具の拝見」も合わせて学んでいます。 毎回、茶杓の銘を考えてきて、問答も楽しんでいるようです。 | |

|

|

| 玄々斎好 更好棚で | |

|

|

| 宗旦好 丸卓で | |

| レッスン風景2 | |

| 3回目の4月21日(木)は、1・2回目で習った割稽古のそれぞれの所作を盆略点前をしながら稽古しました。 | |

|

|

| ひとつひとつの動きを丁寧に | 美味しくお茶をいただきます |

| 受講生より これまでの所作もやっと少し手や足が覚えてくれたか な…。 いいえ、まだまだ不安もたくさん残るなか、それぞれ の役になり、手取り足とり先生に教えていただいてい ます。 終わるころには、頭の中がいっぱいです。 来週は、今回より少しでも前進できるよう、頑張りた いです。 |