| 初心者のための 茶道教室 2011年4月教室 |

裏千家(財)今日庵 フリーダイヤル(9:00〜18:00) 0120−31−1166  Email はこちらから Email はこちらから |

ホテルニューオータニ教室(水曜日) |

| 受講生より 夢中でお稽古に励んだ半年間はあっという間でした。本日、許 状をいただき、これでようやく裏千家への入門を許され、スタ ートラインに立てたということですよね。これからが本当のお稽 古の始まりです。 せっかくいただいた茶道とのご縁を大切に、これからも精進し てまいりたいと思います。 先生方、半年間ほんとうにありがとうございました。 |

|

|

|

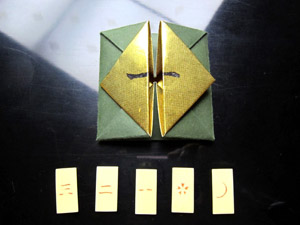

| 古帛紗が添えられていました | 衝撃の味でした! | 飲み口を清めて |

| 受講生より 初めて濃茶なるものをいただきました。初めての縁高を扱って、 いざお菓子を。黒文字一本でどうやって!?と戸惑いました。 濃茶は慣れないといただきにくかったですが、自分の飲み口を きれいに清めて次客へ送るのですね…。帛紗セットに入っている 古帛紗の使い方も初めてわかりました。 菓子器や茶碗などの道具類はもちろん、飲み方の作法も薄茶 とは違うため戸惑いましたが、本来の(正式な)茶の湯の世界を 知ったような気がしてとても新鮮でした。 |

| レッスン風景7 | |

| 7、8月の教室だよりが、受講生より届きました。 7月20日(水)、玄々斎好更好棚を使って点前。 |

| 受講生より シ〜ンと静まり返った茶室でのお稽古は、やはり 緊張の連続ですが、お点前の流れがスムーズにな り、ひとつひとつの所作の間の取り方がよくなっ てきたと言われるようになりました。 |

| レッスン風景6 | |

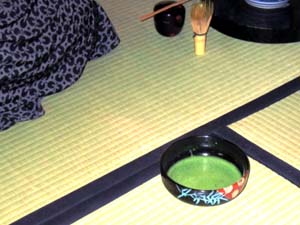

| 7月6日(水)、盛夏の季節を迎え、いつもと同じ薄茶点前でも涼を楽しむ内容の稽古となりました。 |

|

|

| 初めての平茶碗 | 扱いや点てるのにてこずりました |

|

|

|

| 総礼も揃うようになりました | 団扇の干菓子 | 宗全籠の花入 |

| 7月13日(水)、新たに「更好棚」で薄茶を稽。亭主、客、半東の三役を交代で行い、茶席らしい稽古ができるようになってきました。 | ||

|

|

|

| こぼさないように湯返し | 亭主、客、半東に分かれて | 更好棚は荘り替えをして |

| 受講生より いつものお茶碗を平茶碗に替えてみたり、お菓子もその 季節ならではのものにしたりと、より涼しげにお茶を楽 しめるよう工夫することが、おもてなしのひとつなのだ ということを学んでいます。 |

| レッスン風景5 | |

| 6月22日(水)、 薄茶点前(棚)。小間での丸卓と立礼席の御園棚に分かれて稽古しました。 「同じ棚点前でも、棚が変わると手順や扱い方が違ってくるというのが面白いと思いました(覚えるのはタイヘンですが・・・)」と受講生。 |

|

|

|

| 御園棚では、帛紗や道具を置く位置が変わります | ||

|

|

| 客側から足元が見えるので注意 | 半東がお客様にお茶を運びます |

|

|

|

| 丸卓を使っての薄茶点前 | ||

| 受講生より 慣れてきた分、ちょっとずつ所作にクセが出始めてい るみたいです。そういうところも、最初が肝心だからと、 先生が細かいところまで指摘して直してくださいます。 どんなに慣れても基本に忠実に、を忘れずに精進しな くては! |

|

|

|

| 棗を清めて | お道具の拝見 | 問答 |

| 受講生より 基本の所作は割稽古で習った同じ所作でも、立礼と 畳での点前との感覚が違い、畳の上の足の運びや茶 道具の置く位置のなどは、教本やDVDで見てわかっ たつもりでいても実際にやるとやらないのとでは大 違いです。 やはり、お稽古は日々精進あるのみです。 |

| レッスン風景2 | |

| 5月11日(水)、初風炉の季節とともに茶道教室でも、薄茶点前に入りました。点前に必要な道具の数も増え、まずはその名称を覚えるところからスタートです。盆略点前に比べ、手順も複雑になり、緊張感も増してきているようです。 | |

|

|

| お花も風炉の花に | 横で指導くださるので安心 |

|

|

| 水指、棗・茶碗を運び出します | 置柄杓 |

| 受講生より レッスン初日は、お辞儀や畳の歩き方、帛紗の扱いなど 基本所作から習いましたが、見るとやるとは大違い、てん やわんやで、あっという間の2時間でした(笑) 2回目は細かい手順や所作の連続で、覚えることば かりでタイヘン!でも、それらの動作は実はとても合 理的で所作を無駄なく美しく見せるために考え抜かれ た手順であり所作なのだということを、やってみて初 めて実感しました。 週半ばの水曜日に、日常とは違う 空間で和の世界に触れるというのは、とても癒される ねというのが、みんな共通の感想でした。 3・4回目に盆略点前をするようになって、今はまだ、右 手?左手?と手順のことで頭がいっぱいですが「茶室で の所作が優雅にできたらステキだろうなぁ」と夢が膨らみ ます。1週間経つと、前回習ったことがすっかり抜けてしま っていますが、不思議なもので、実際にお稽古を始めると、 ちゃんと体が覚えていて、記憶がよみがえってきます。 続けることの大切さを実感。 毎回、新しいステップへ進む のを楽しみにしています。 |