秋季特別展

「北野大茶湯−天正から現代へ−」

【会期】10月6日(火)〜12月3日(木)

- 【前期】10月6日(火)〜11月3日(火)

- 【後期】11月6日(金)〜12月3日(木)

- ※新型コロナウイルス感染症の流行状況により、

会期を変更する可能性があります。

開館時間

午前9時30分〜午後4時30分

(入館は午後4時まで)

休館日

月曜日(ただし、11月23日、30日は開館)

11月4日、5日、24日

入館料

一般1,000円、大学生600円、中高生350円

小学生以下ならびにメンバーシップ校の方は無料

※これまで、ご入館いただいた皆さまにお茶とお菓子をお出ししていましたが、感染症対策に万全を期す為、本展覧会より事前予約制(有料・平日限定)となります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

図録

1,900円(税込)

内容

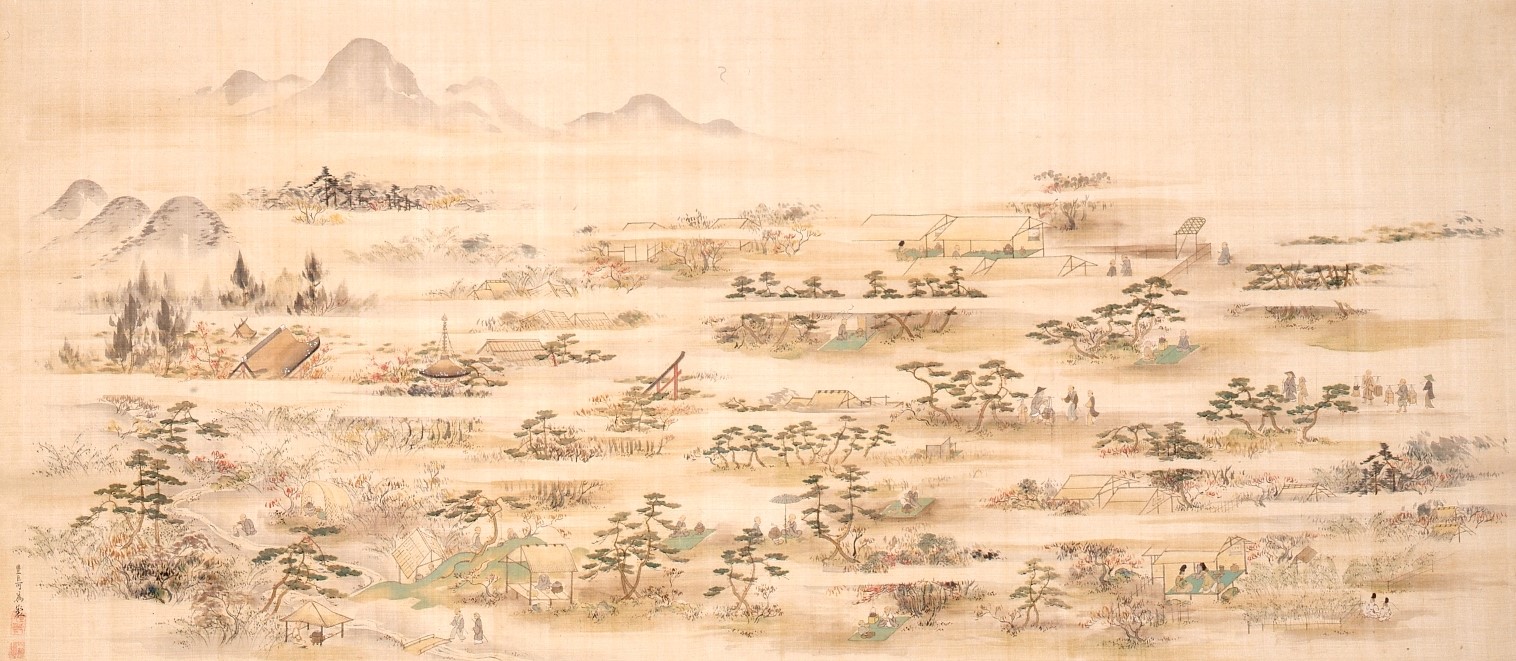

作品リストはこちら天正15年(1587)10月1日、豊臣秀吉が京都・北野天満宮にて大茶会「北野大茶湯」を催しました。身分にこだわらず広く参加を呼び掛け、建てられた茶屋は800あるいは1500とも言われます。江戸時代に入っても北野大茶湯は語り継がれ、天保14年(1843)、復古やまと絵の画家・浮田一靇により北野大茶湯図が制作されました。北野大茶湯をテーマとする際、必ずと言っていいほど取り上げられますが、実際の風景を目にして描かれた訳ではありません。どのような史料に基づいてこの絵は制作されたのでしょうか。そもそも、北野大茶湯は、境内のどこで、だれが、どんな茶席を設けたのでしょうか。

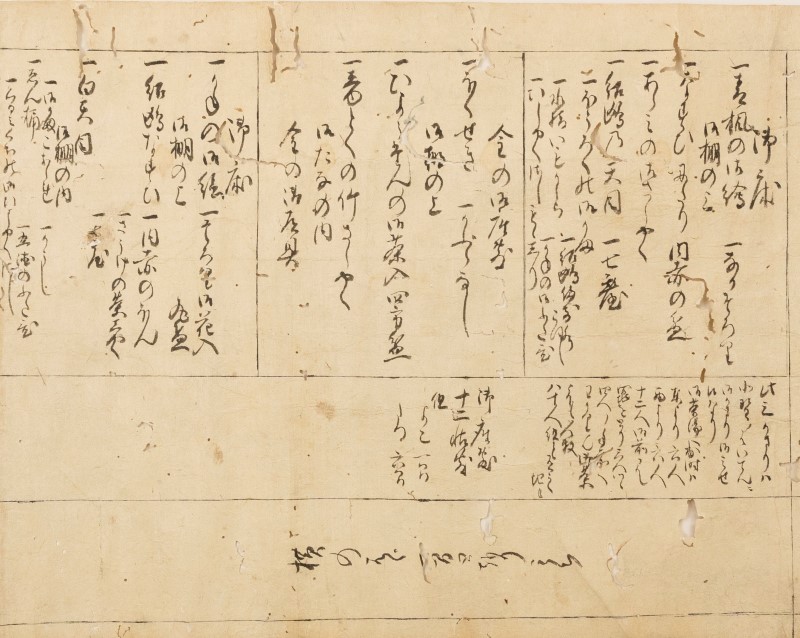

本展の前半部では、公家や僧侶たちが書いた当時の日記に加え、近年最も信頼性が高いとされた「北野大茶湯之記」(北野天満宮所蔵)に基づき、天正の北野大茶湯の実像に迫り、一靇が何を描こうとしたのかについて考察します。

一方、北野大茶湯を由来とする北野天満宮での献茶式の存在も無視できません。明治11年から京都の茶家による輪番で毎年12月1日に献茶式が執り行われ、それに伴って境内で抹茶が振る舞われるようになりました。明治19年(1886)と昭和11年(1936)には、北野大茶湯から300年、350年を記念して、盛大に茶会が開かれています。特に昭和11年に行われた「昭和北野大茶湯」は多くの記録が残り、当時の熱狂ぶりを窺い知ることができます。本展の後半部では、明治から現在まで100年以上続く献茶式を中心に、北野天満宮と茶家との関わりをご紹介します。

特別協力

北野天満宮

後援

京都新聞

主な出品作品

展示期間:(前期)10月6日〜11月3日、(後期) 11月6日〜12月3日

北野大茶湯之記(部分) 江戸時代

北野天満宮蔵

八角松梅唐草皆具 初代久世久宝作

大正時代 北野天満宮蔵

裏千家13代圓能斎寄贈

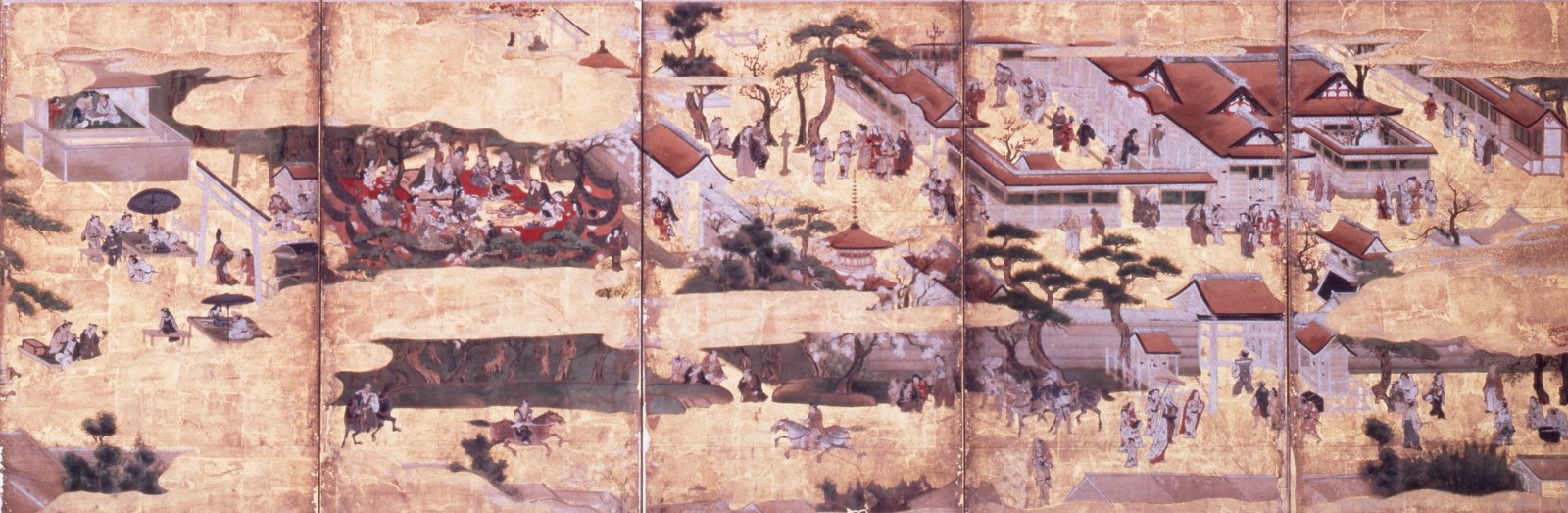

北野社頭図屏風 六曲一隻 江戸時代 細見美術館蔵 (前期)

北野社頭図屏風 六曲一隻 江戸時代 細見美術館蔵 (前期)

北野大茶湯図 浮田一靇筆 茶道資料館蔵 (後期)

北野大茶湯図 浮田一靇筆 茶道資料館蔵 (後期)