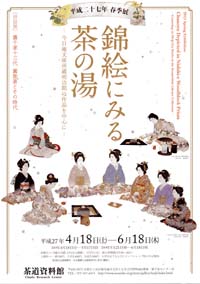

| 平成27年度春季展 | ||

| 錦絵にみる茶の湯 ―今日庵文庫所蔵明治期の作品を中心に― 併設展 裏千家十三代 圓能斎とその時代 |

リーフレット 表面・裏面 | |

| [会 期] | 平成27年4月18日(土)〜6月18日(木) 【前期】4月18日(土)〜5月17日(日) 【後期】5月21日(木)〜6月18日(木) | |

| [開館時間] | 午前9時30分〜午後4時30分 入館と呈茶は午後4時まで | |

| [休 館 日] | 月曜日(但し、5月4日は開館)、5月7日(木)、 展示替期間(5月18日〜20日) | |

| [入 館 料] | 一般700円、大学生400円、中高生300円 小学生以下及びメンバーシップ校の方は無料、20名以上団体割引 ※入館者には呈茶を行います。(無料) | |

| [内 容] | 明治時代の錦絵には、女性が茶道をたしなむ様子を描いたものが数多くあります。錦絵ならではの多彩な色使いで、当時の風俗が鮮やかに描き出されています。これらの錦絵は同時代の茶道の様子を知ることができる貴重な資料の一つといえるでしょう。 茶道が女性に広く親しまれるようになったのは、明治時代以降と言われています。「女礼式」という女性が身に付けるべき礼法の一つとして、茶道が認識されるようになったためです。当時多数発行された女礼式の解説書の中には「茶道」を一つの項目として取り上げ、説明をするものもあり、また、授業として茶道を取り入れる学校もありました。裏千家十三代圓能斎鉄中(えんのうさいてっちゅう、1872-1924)の時代にあたります。 これまで、今日庵文庫所蔵の錦絵は一部が紹介されたことはあるものの、大半は未公開でした。本展では、その知られざる錦絵を一堂に集め、ご紹介いたします。また、併設展として、明治時代、茶道の普及に尽力した裏千家十三代圓能斎鉄中に焦点を絞り、自作・好み物などの茶道具や書画を展示いたします。 錦絵に描かれる茶の世界と、同時代に使われた茶道具と書画の世界をあわせてお楽しみください。 | |

| [主な出品作品] | ||

| ||

| 「女礼式之図」 安達吟光画 明治20年 全期間展示 | ||

| ||

| 「三十六佳撰 茶の湯 宝永頃婦人」 水野年方画 明治26年 後期展示 | ||

| ||

| 「女礼式之内抹茶ノ部」 安達吟光画 明治23年頃 前期展示 | ||

| ||

| 「真美人」 楊洲周延画 明治30年 前期展示 | ||

| ||

| 「女礼式茶の湯」 楊洲周延画 明治34年 後期展示 | ||

| 「東都旧跡尽 神田於玉が池の故事」 歌川広重画 江戸時代 「新よし原 角町 中万字屋 楼上浜村座敷の図」 豊原国周画 慶応2年 「中古倭風俗 幕府之姫君茶湯花月の図」 歌川国貞(三代)画 明治22年 「幻燈写心鏡 茶の湯」 楊洲周延画 明治23年 「当世風俗通 茶の湯」 宮川春汀画 明治32年 「茶の湯日々草」(全15図および序) 水野年方画 明治29年 他約90点。 | ||

| 【併設展 裏千家十三代 圓能斎とその時代】 | |

|  |

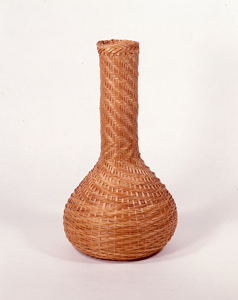

| 俳句短冊「すゝ゛風を」圓能斎筆 大正13年 | 竹鶴首花入 圓能斎好 明治-大正時代 |

|  |

| 雪輪香合 圓能斎好 大正3年 | 十二月棗 林鐘(水無月)圓能斎好 大橋荘兵衛作 明治時代 |

| |

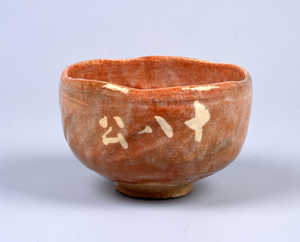

| 赤楽十八公文字文茶碗 圓能斎文字 樂12代 弘入 前期展示 | |

| 消息 井口海仙宛 圓能斎筆 大正11年 宝珠画賛「円満」圓能斎・黙居庵合筆 大正時代 竹茶杓 一双 銘 砂の松 歌銘 相生の松 圓能斎・黙居庵合作 大正3年 | |

| 【展覧会期間中の催事】 |

| 〈初めての方のための茶道体験〉 |

| 展覧会期間中のみ 初心者の方を対象とした茶道体験コーナーを設けています。 講師による分かりやすい指導のもと、椅子に座る お菓子の頂き方、お茶の点て方・頂き方を体験してみませんか。 展覧会の鑑賞と、茶道体験を通じ日本の文化を体感して下さい。(入館料のみ) ※ 午前10時、11時、午後1時、2時、3時から。1回 約1時間12名まで。 ※ 1週間前迄に要電話予約。受付時間:午前9時〜午後5時。 詳細はこちら |