|

| |||||||||||

| [内 容] | 開館30周年記念の展覧会では、わびの茶風が芽生えた15世紀末頃からわび茶が確立する16世紀中頃までの茶の湯の様相をテーマといたします。 15世紀末といえば足利将軍家における唐物荘厳の世界が主に語られてきましたが、同時代に珠光を中心とするわびの茶風があり、わび茶の萌芽期といえましょう。 さらに16世紀前半にはわびの茶風が次第に整えられ、武野紹鴎の活躍期を経て、天正年間、千利休によってわび茶が大成されます。 この度の展観は唐物賞翫とわびの茶風が対峙する時代から次第にわび茶が広がってゆく様子を展示していきます。 |

| [主な作品] | 猫図 徽宗筆(11月10日〜13日のみ展示) 瀟湘夜雨図 牧谿筆 堆朱岩牡丹文八綾盆 元時代 唐物肩衝茶入 銘遅桜(三井記念美術館蔵) 重要文化財 油滴天目(九州国立博物館蔵) 重要文化財 石菖蒲図 子庭祖柏筆 赤銅水指 銘玉輿 四聖坊所持 唐物茄子茶入 紹鴎茄子(湯木美術館蔵) 唐物円座肩衝茶入 利休円座(五島美術館蔵) 黄天目 銘沼田 赤楽茶碗 銘白鷺 長次郎作(今日庵蔵) ほか約70点を出品予定。 *期間中、陳列替をいたします。 |

| *図 録「わび茶の誕生−珠光から利休まで−」を当館受付で頒布いたします。 展覧会作品を詳細に解説しています。価格2000円 | |

| *展示期間中、入館者には呈茶があり、展示を鑑賞した後には抹茶を一服楽しむことができます。(10時〜16時。団体の場合は要電話予約) | |

| [入 館 料] | 一般800円、大学生500円、中高生300円、 |

| 小学生以下と茶道資料館メンバーシップ校は無料 | |

| *茶道資料館メンバーシップ加入校(加入順) | |

| 【(学) 京都造形芸術大学、(学)立命館、(学)光華女子学園、(学)京都学園、京都大学、京都工芸繊維大学、(学)同志社、(学)ノートルダム女学院、京都教育大学、(学)平安女学院、(学)佛教大学、(学)京都文教学園】の学生・生徒・教職員は無料 | |

| [後 援] | 「関西から文化力」 |

| 「みやこ子ども土曜塾」 | |

| 「京都市内博物館施設連絡協議会」 | |

| [協 賛] | 「京都智恵と力の博覧会」 |

| 「京都文化祭典'09〜KYOTO ART FESTIVAL」 | |

| 秋季展開催中の催事 |

| [ 講 演 会 ] | |

| 11月14日(土) 「わび茶道具の流れ」赤沼多佳(茶道資料館学芸顧問) [講演会報告] 11月28日(土) 「紹鴎時代の茶法」 筒井紘一(茶道資料館副館長) | |

| 時間:いずれも午後2時〜 会場:裏千家センター1階講堂 *定員:先着100名申込不要、聴講無料(但し入館料が必要です) *詳細は電話にてお問い合わせください。 | |

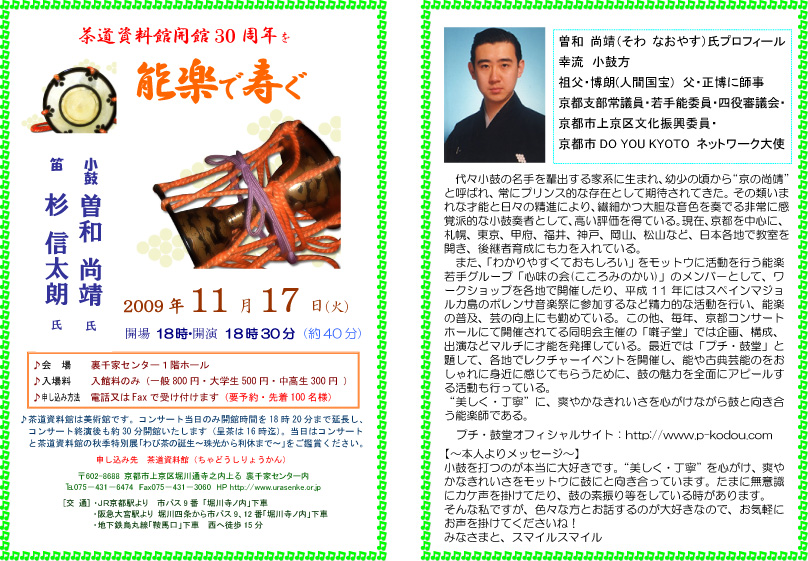

| 〔 開館30周年記念 茶道資料館コンサート 〕 開館30周年記念を能楽で寿ぐ ― 終了しました ― |

| 11月17日(火)開場18時・開演18時半〜(約40分) 出演:小鼓 曽和尚靖氏ほか (入館料のみ。要事前電話予約。先着100名) |

| コンサート当日のみ展覧会の開館時間を18時20分まで延長し、コンサート終演後も約30分開館いたします。 当日は、コンサートと合わせて展覧会もご鑑賞下さい。 |

|

| [ 茶道体験コーナー ] | |

| 〜京都にてお茶と出会う楽しみ〜 | |

| *展示期間中のみ初心者の方を対象とした茶道体験コーナーを設けています。 | |

| 講師によるやさしい指導のもと、自分で抹茶を点てることができます。 (10時、11時、13時、14時、15時から1回約1時間20名まで。1週間前迄に要電話予約 要入館料) | |