|

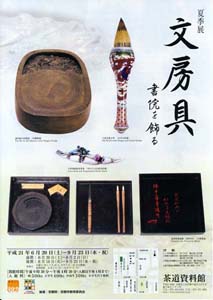

| [会 期] | 平成 21年 6月20日(土)~9月23日(水・祝) |

| 前期:6月20日(土)~8月2日(日) | |

| 後期:8月18日(火)~9月23日(水・祝) | |

| 期間中、8月3日(月)より8月17日(月)まで夏季休館し、展示替えを行います。 | |

| [休 館 日] | 月曜日(但し7月20日、9月7日・21日は開館) |

| 8月3日(月)~8月17日(月) | |

| [開館時間] | 午前9時30分~午後4時30分 (入館は午後4時まで) |

| [入 館 料] | 一般500円、大学生400円、中高生300円、 |

| 小学生以下・メンバーシップ校は無料 | |

| *メンバーシップ加入校 | |

| 【(学) 京都造形芸術大学、(学)立命館、(学)光華女子学園、(学)京都学園、京都大学、京都工芸繊維大学、(学)同志社、(学)ノートルダム女学院、京都教育大学、(学)平安女学院、(学)佛教大学、(学)京都文教学園】の学生・生徒・教職員は無料 | |

| [後 援] | 文化庁(関西から文化力、関西文化圏)・京都府・ |

| 京都市教育委員会・みやこ子ども土曜塾 | |

| [会 場(問い合わせ先)] | |

| 茶道資料館 〒602-0073 京都市上京区堀川通寺之内上る寺之内竪町682番地 裏千家センター内 TEL 075(431)6474 FAX 075(431)3060 http://www.urasenke.or.jp | |

| [交 通] | ・ JR京都駅より 市バス9番 堀川寺ノ内下車 |

| ・ 阪急大宮駅より 堀川四条から市バス9、12番 堀川寺ノ内下車 | |

| ・ 京阪出町柳駅より市バス201・203番 堀川今出川下車 堀川通東側を北へ徒歩10分 | |

| ・ 地下鉄烏丸線鞍馬口下車 西へ徒歩15分 | |

| [内 容] | 表記文字として漢字を使用し、それを書写する道具として筆と墨を用いる文化は中国、朝鮮半島、日本と共通する文化です。いずれも中国を起源とし、朝鮮半島や日本ではその優れた文化を積極的に受容してきましたが、一方で自らの生活・文化に合わせて変化・発展させるという工夫も同時に行ってきました。そのため、同じ文化圏にあっても国によって文房具に特徴があり、違いがあります。 |

| 中国において「文房」とは、もともと宮中で文書を司る官職、またはその部屋のことを意味し、後に文人の書斎をも意味するようになりました。唐・宋代の、政治・文化の担い手であった文人たちは書斎を書画で飾り、琴を奏で、香を焚いて心身を清め、自らの小宇宙を作り上げていました。書写に欠かせない筆・墨・硯・紙は「文房四宝」と呼ばれ、文人の書斎を形成する最も重要な道具でした。特に、武人が刀を愛するように、文人は硯に魂が宿ると考え、愛用の硯に詩文を刻し、吉祥の図案を彫刻して賞玩しました。中国の文房具は単なる書写道具ではなく、こうした文人の思考を強く反映して発展した美術工芸品としての側面を持ちます。 | |

| 一方、日本では、古代に中国や朝鮮半島から文房四宝が舶載し、曇徴によって紙と墨の製法技術も伝わったと言われています。以後、文房四宝は現在に至るまで千数百年にわたって日本文化と密接な関係を持ちながら発展してきました。また、筆、墨、硯などを一つにまとめて収納する硯箱は蒔絵の技術と結びつき、日本において独自の発展を遂げてきた文房具の一つと言えます。 | |

| 今回、展覧会の前期には中国や朝鮮半島からの舶載品に加え、日本で生産された文房四宝やその周辺道具についての特徴を紹介。後期では富岡鉄斎や川端龍子、熊谷恒子などが書画の制作に日常使用していた文房具も紹介いたします。 |

| [主な作品] | 木蘭墨・九子墨(黒川古文化研究所蔵) 萬暦年製筆(永青文庫蔵) 黄瑪瑙筆洗(有鄰館蔵) 長方硯 銘「龍淵」(萬福寺蔵、後水尾法王所持) 澄泥斧硯・古銅雨龍形筆架(徳川美術館蔵) 犀角筆洗(泉屋博古館蔵) 矢立十点(俵美術館蔵)ほか 前・後期に分けて約140点展示予定 |

| 図 録「文房具-書院を飾る-」を当館受付で頒布いたしております。 |

| 夏季展開催中の催事 |

| 〔 第21回茶道資料館コンサート 〕 | |

| 9月1日(火)開場18時・開演18時半~(約40分) 終了しました | |

| 「ガラスの音色たち」 ガラスの横笛・クリスタルフルートの演奏を中心に他のガラス製楽器(クリスタルパンパイプ、アクエリオン)の音色を紹介いたします。 | |

| 演奏者:クリスタルフルート:福谷一美氏 キーボード:北村麻也子氏 クリスタルフルート:佐藤 実希子氏(賛助出演) | |

| *(入館料のみ。要事前電話予約。先着100名) コンサート当日のみ展覧会の開館時間を18時20分まで延長し、コンサート終演後も約30分開館いたします。当日はコンサートと合わせて展覧会もご鑑賞下さい。 | |

| [ 茶道体験コーナー ] | |

| ~京都にてお茶と出会う楽しみ~ | |

| *展示期間中、入館者には呈茶があり、展示を鑑賞した後には抹茶を一服楽しむことができます。(10時~16時。団体の場合は要電話予約) | |

| *展示期間中のみ初心者の方を対象とした茶道体験コーナーを設けています。講師によるやさしい指導のもと、自分で抹茶を点てることができます。 (10時、11時、13時、14時、15時から1回約1時間20名まで。1週間前迄に要電話予約 要入館料) | |